上達の近道は筆や紙より先に「何を描くか」を見極めることです。題材が定まると手順はシンプルになり、迷いが減ります。

本稿は水彩画の初心者が題材を選び、光と色と形で魅力を引き出すまでを通しで解説します。日常から拾える候補、構図と余白の設計、季節別の練習計画、評価と継続のしかたまで一体化しました。読み終えたら即、次の一枚に踏み出せます。

- 光源と影の関係で描きやすさを判断

- 主役色と相棒色を先に決めて濁り回避

- 三分割とS字で視線の道を設計

- 偶然効果は画面の20%以内で節度

- 四つの質問で完成ラインを確認

水彩画の初心者が題材を決める前に

最初のつまずきは「候補が多すぎて決められない」ことです。選択の基準が無いと、時間切れか描き過ぎに陥ります。光・形・色の三点で候補をふるい、紙の白を残す経路を確保しましょう。

この章では題材選びの判断軸を作り、下見から本制作へ滑らかにつなぐ段取りを示します。

失敗しやすい題材の特徴を知る

初心者が苦戦するのは、細線が多く白が残せない対象、反射が乱立し影が弱い対象、模様が主役で形が読めない対象です。

例えば光沢のある金属雑貨は魅力的ですが、ハイライトが散り紙白が分断されがちです。まずはシルエットが明快で、ハイライトが一点に集まる果物やカップを選ぶと成功率が上がります。

光と影を読む手順を持つ

逆光は形、順光は色、側光は質感を語ります。屋内なら窓からの側光を固定し、影の輪郭が立つ位置へ題材を置きます。

影の最暗点は一点に絞り、他は中暗でつなぐと画面が締まります。紙白は焦点へ導く通路として背景側に連結させましょう。

主役色と相棒色を先に決める

主役を一色、相棒を一色決めます。レモンならイエローが主役、相棒はバイオレット寄り。第三の中立はニュートラルグレイと水です。

三役が決まると現場の色を“翻訳”して扱えます。迷ったら主役は高彩度一点、相棒は低彩度の面積で支えると安定します。

難易度を見積もる簡易スケール

「硬い縁・柔らかい縁・消える縁」の切替回数を数え、合計が10以下なら本制作、11〜15は習作、16以上は先にスケッチへ。

難易度を言語化すると撤退やペース配分の判断が楽になります。時間の窓を決め、乾きと日照に合わせて工程を区切りましょう。

準備物と時間配分の基本

絵具は6〜8色、紙は中目のコットン系、筆は面と線の2本、ボードは傾斜を1〜3度付けられるもの。

時間は「計画15分→形20分→色10分→制作45分×2→仕上げ15分」を目安にすると、集中の波が保てます。

手順ステップ

① 候補を3点用意 ② 光の方向を一つに固定 ③ 紙白の通路を鉛筆で仮描き ④ 三役の色を試し塗り ⑤ 縁の切替回数で難度判定 ⑥ 制作時間をブロック化。

注意 写真から描く場合は、コントラストを上げたモノクロも用意し、最暗と白の連結を確認します。

情報量が過多なら先にトリミングし、説明を捨てて光の筋だけ残しましょう。

ミニFAQ

Q. カラフルな花束が難しいです。A. 色数が多すぎます。主役1色+相棒1色+中立の三役へ翻訳し、残りは明暗で整理しましょう。

Q. 仕上げで濁ります。A. 層は3段まで。最後の層をかける前に、スマホでモノクロ確認を挟むと過剰を防げます。

光・形・色の三点で候補をふるい、紙白の通路と時間の窓を先に決めれば、題材は自ずと絞れます。基準があるほど判断は速くなります。

日常から拾う描きやすい題材と見極め

良い題材は遠くではなく足元にあります。家庭の光は安定し、移動コストが低いぶん反復に向きます。単純な外形、はっきりした影、白の逃げ道が確保できる対象から始めましょう。ここでは場所別に“見つけ方のコツ”を示し、迷わず準備できるようにします。

キッチン周りの定番を整える

マグカップ、木皿、柑橘、瓶。俯瞰で並べると円と直線の対比が作れます。

白い陶器は紙白と連携し、柑橘の高彩度が主役になります。背景を布で覆えば模様が消え、にじみのグラデーションが際立ちます。

ベランダや窓辺の植物を選ぶ

多肉やハーブは葉の群れがリズムを生みます。側光で一方向へ影を落とし、鉢の楕円で奥行きを示します。

葉脈は描き込み過ぎず、にじみで面をまとめ、最後に硬い縁を一点だけ置くと締まります。

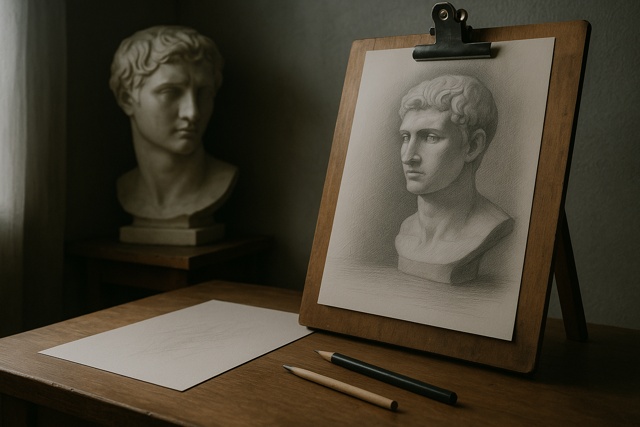

机上の文房具や本を活かす

鉛筆、ノート、クリップ。斜めに置いた本のエッジが強い対角線を作り、視線の通路になります。

金属部のハイライトは紙白で拾い、影は相棒色で彩ると軽やかです。

- 背景を一色で覆い色の対話を強調

- 視点を10〜20cm動かして余白の形を再発見

- 主役は一点の高彩度、脇役は面積で支える

- 白の逃げ道を背景側へつなぐ

- 影の最暗点は一カ所に限定する

- 黒は杭として1〜3%に抑える

- 写真はトリミングして説明を削る

ミニ用語集

逃げの白…紙を残し光を通す細い通路。

相棒色…主役の補色寄りで画面を締める色。

黒の杭…画面を固定する最暗の小面積。

視線の道…焦点へ導く明暗と形の配列。

比較ブロック

屋外スケッチ=光が劇的だが時間制約が厳しい/室内静物=光は穏やかだが自分で演出が必要。初期は室内で再現性を獲得し、屋外は観察訓練として短時間で回すと効率的です。

キッチン・窓辺・机上の三領域から始めると、形と光の整理が容易です。背景を単純化し、白を連結させるだけで題材は絵に変わります。

光と色で題材を活かす塗り設計

色は“増やす”より“制限する”ほど統一が生まれます。混色は二段までに抑え、影はグレイでなく色で語り、紙白は光として救います。

ここでは調色とにじみ、重ね塗り、洗い出しの役割を整理し、題材の魅力を損なわない設計を身につけます。

混色二段のルールを徹底する

絵具同士を三段以上で混ぜると彩度が崩れます。第三の色味は重ね塗りで獲得し、透明感を残しましょう。

水で薄めたベールを背景に敷くと、主役色が前へ出ます。混色は「主役×相棒」までに限定するのが安全策です。

影を色で描き空気を作る

影を無彩色で塗ると単調になります。主役の補色寄りの低彩度を影に使い、硬・柔・消える縁を混在させます。

縁の切替は形状の変化を語り、にじみが呼吸感を生みます。影の最暗は一点で、他は階調でつなぎます。

紙白の連結を設計する

白は点ではなく線でつなぐと光として機能します。焦点から背景へ細い白の通路を設け、ハイライトが逃げられる構成にしましょう。

洗い出しは“白を塗る”のではなく“白を救う”操作です。乾燥後に柔らかい筆で馴染ませ、軽く持ち上げます。

ミニ統計

・白の占有率=10〜20%で軽さが出やすい。

・最暗の面積=1〜3%で十分締まる。

・偶然効果=画面の20%以内が上品に収まる。

| 目的 | 操作 | 回数目安 | 注意 |

|---|---|---|---|

| 主役を立てる | 高彩度を一点集中 | 1〜2 | 周辺は彩度30%カット |

| 統一感 | 背景に薄いベール | 1 | 主役縁は硬く残す |

| 深み | 重ね塗り | 2〜3 | 完全乾燥後のみ |

| 修正 | 洗い出し | 必要時 | 紙を擦らない |

コラム 光の温度差は季節を語ります。冷たい影に暖かいハイライトで冬、暖かい影に冷たい白で夏の眩しさ。温度の設計を言語化すると、現場での迷いが激減します。

混色は二段、影は色で語り、白は線で連結。効果は目的に従属させれば、題材の個性が自然に立ち上がります。

構図と余白で見栄えを決める

構図は「何を捨てるか」の判断です。焦点・S字・三分割で視線を設計し、余白を形として抱かせます。

黒は杭として一点に集約し、他は中暗でつなぐと軽やかです。ここでは配置の定石と、最終の間引き方を具体化します。

焦点を一点に固定する

紙白と最暗を隣接させ、最も硬い縁を置く場所を焦点にします。焦点外では彩度とコントラストを落とし、情報密度を下げます。

焦点の周囲に呼吸の余白を残すと、主役が際立ちます。

S字と三分割で蛇行を作る

緩いS字は自然な視線の蛇行を生み、奥行きを感じさせます。三分割は主役を交点に、脇役を線上に置くと安定します。

中央は通路として空け、背景でベールをかけると統一が生まれます。

黒の杭で画面を締める

黒は1〜3%で十分です。広がると重くなるため、点か細い線に止めます。

最暗は焦点近くへ置き、離れるほど黒を避けると視線が迷いません。黒は“最後に一点だけ足す”意識で扱います。

- 焦点に白と最暗を隣接させる

- S字を仮に引き群れを蛇行配置

- 三分割で座標化し中央は通路に

- 背景のベールで統一、主役縁は硬く

- 黒の杭は一点に集約して面積1〜3%

- 情報を間引き呼吸の余白を確保

- 最後に俯瞰で傾きを点検

- モノクロ撮影で明暗の整合を確認

ミニチェックリスト

□ 焦点は一点か □ 白は線で連結しているか □ 黒は杭として一点か □ S字の始点終点が機能しているか □ 情報の間引きは十分か。

よくある失敗と回避策

中央配置の重さ→交点へずらす。

白が散漫→背景側で連結。

黒が多い→中暗でつなぎ最暗を一点に集約。

効果の乱立→焦点から離れた場所へ限定。

焦点・S字・三分割の三点で視線を設計し、余白を形として抱かせれば、説明に頼らず見栄えが整います。黒は杭として一点だけで十分です。

季節とロケーション別の練習プラン

上達には反復できる環境が必要です。季節の記号を最小単位で拾い、屋外と室内を役割分担すると継続しやすくなります。

ここでは春夏秋冬の題材例、ロケーション別の段取り、記録と振り返りの運用までを具体化します。

季節の最小記号を添える

春=若芽や淡い影、夏=強い反射と濃い影、秋=実物の質感、冬=乾いた空気。

大きな風景でなくても、一片の葉や氷の器など最小の記号を添えるだけで季節は語れます。色温度の差を意識しましょう。

屋外と室内の役割分担

屋外は観察と速度、室内は再現性の獲得。屋外では30〜60分の短時間で色と光を拾い、室内で構図と仕上げを詰めます。

移動負担を抑えるため、道具は最小限に。紙サイズはA5〜A4で回転を上げます。

記録と振り返りの運用

制作後はモノクロとカラーを撮影し、四つの質問で評価します。次回の改善点を一行でメモし、同じ題材を角度違いで三回描くと、経験が積層します。

日付と天候、時間帯も記録しましょう。

ベンチマーク早見

・白の占有率=10〜20%。

・主役の占有面積=15〜25%。

・最暗の面積=1〜3%。

・偶然効果の使用=20%以内。

・屋外1回の時間=30〜60分。

ケース:冬の窓辺に柑橘と白いマグ。冷たい青の影に、暖かなレモンのハイライト。背景へ薄いグレイのベールを敷き、黒は柄の付け根に一点。三分割の交点に柑橘を置いて締めた。

手順ステップ

① 季節記号を一つ決める ② ロケーションを選び役割を分担 ③ 道具を最小構成に絞る ④ 時間枠を設定 ⑤ 撮影と四問評価 ⑥ 次回の一行メモで反復。

季節の最小記号とロケーションの役割分担で練習が回り始めます。評価と記録をセットにすると、試行が知識へと定着します。

次の一枚へつなげる評価と継続

完成の判断は主観に揺れます。基準を言語化し、同じ質問で毎回評価すれば、出来が安定します。

短いドリルで弱点を局所鍛錬し、生活のリズムに組み込むことで、題材の幅は自然に広がります。

四つの評価質問で締める

「白は線で連結しているか」「焦点に白と最暗が隣接しているか」「影は色で語られているか」「偶然効果は20%以内か」。

この四問を声に出して確認し、該当しない箇所へ最小の手入れだけ加えます。迷いは基準で消えます。

10分ドリルで弱点を鍛える

白の回路ドリル=A6紙で白の通路だけを設計。影の色ドリル=補色の低彩度で影を2階調。縁の切替ドリル=硬・柔・消を3cmずつ連続。

一日どれか一つで十分です。小さな反復が制作時の判断を速めます。

習慣化のコツと環境設計

机上に常設のミニセットを置き、開始の摩擦を減らします。時間は朝か帰宅直後に固定し、45分×1ブロックでも継続を優先。

同じ題材を角度違いで三回描けば、観察が深まり失敗が財産に変わります。

注意 仕上げ直前の「もう一層」は危険です。

足し算より「間引き」のリストを見直し、情報を削る方向へ舵を切りましょう。

ミニFAQ

Q. 続きません。A. 時間を短く固定し、題材をローテーションさせます。同じ構図で季節だけ変えると継続が容易です。

Q. 上達が見えません。A. 四問評価の記録を見比べれば、改善点が一本の線になります。

比較ブロック

数量の練習=手数が増えるが質が散る/基準の練習=枚数は少なくても再現性が上がる。初心期は後者を優先し、基準が身体化してから量を増やすと効きます。

評価の言語化と10分ドリルを生活に組み込めば、題材選びから仕上げまでの判断が整います。継続は習慣設計で作れます。

まとめ

題材の良し悪しは水彩画の出来を大きく左右します。光・形・色の三点で候補をふるい、紙白の通路と時間の窓を設計すれば、初心者でも安定した結果に近づきます。

日常の三領域から題材を拾い、混色二段・色の影・白の連結で画面を澄ませ、構図は焦点・S字・三分割で整える。季節の最小記号を添えてロケーションを役割分担し、四問評価と10分ドリルで改善を回す。

基準があれば迷いは減り、完成度は上がります。次の一枚で、あなたの紙に“いま”の光を残してください。