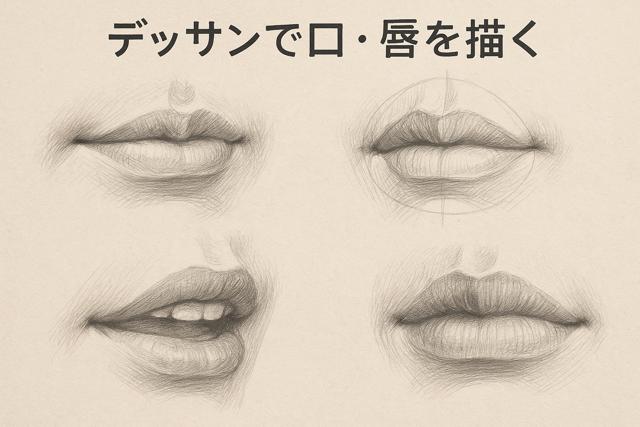

デッサン初心者から上級者まで、「口」や「唇」の描写は思った以上に難しいと感じるパーツの一つです。形が少しズレるだけで顔全体の印象が大きく変わってしまうため、構造の理解と緻密な観察が欠かせません。本記事では、唇の立体感や質感をリアルに表現するためのコツを、具体的なステップで解説します。

- 口・唇の構造を解剖学的に理解する

- 光と影で立体感を演出する方法を知る

- プロポーションのバランスと位置の取り方

- 明暗での陰影のつけ方を工夫する

- 練習法と上達のための習慣化

上記の各セクションでは、初心者でも実践できる描き方や、上達するための視点をふんだんに盛り込みました。手元のデッサンが今よりぐっとリアルに、魅力的に変わるヒントが詰まっています。

デッサンで口・唇を描くコツ

顔の中でも印象を大きく左右する「口元」。特に唇は、わずかな形状の違いで「若々しさ」や「表情の豊かさ」に直結する非常に繊細なパーツです。そのため、デッサンにおいて唇を正確に描くには、構造理解・立体表現・陰影の使い方など複数の観点から描写力を高めていくことが求められます。

このセクションでは、口・唇をリアルに表現するための5つの描写ポイントを解説します。初心者がつまずきやすい点から、経験者でも見落としがちなテクニックまでを網羅的に紹介していますので、ぜひあなたのデッサンに役立ててください。

閉じている口の描き方

閉じた唇を描く場合は、「唇の接合部(口の線)」の描き方が全体の印象を決める鍵となります。この線は完全な直線ではなく、中央がやや凹み、口角にかけてわずかに上昇する緩やかなアーチを描いています。上唇と下唇の厚みに差を出すことで、自然な立体感を演出できます。

- 唇のラインは柔らかい曲線で構成する

- 上下の厚みは上唇:下唇=2:3程度が自然

- 中央から外側にかけて陰影をつけると丸みが出る

開いた口・歯の見える口の描き方

開いた口では、唇の厚みや奥行き、歯の描写が重要になります。特に注意したいのは「歯の描き方」です。すべての歯を線でくっきり描いてしまうと、非常に不自然で不気味な印象になります。歯と歯の境目はぼかし、あくまで「歯列のまとまり」として表現するのがコツです。

光と影で立体感を出すポイント

唇は立体的な構造物です。光源を意識して描くことで、よりリアルな印象になります。特に上唇は下向き、下唇は前向きに張り出しているため、それぞれ異なる影の入り方をします。

| パーツ | 光の入り方 | 影のつけ方 |

|---|---|---|

| 上唇 | 影になりやすい | 下方向にグラデーション |

| 下唇 | 光を強く反射 | 中央にハイライト |

また、唇全体にぼんやりと光を回すときは、唇の端よりも中央を明るく、境界をやや暗くすると自然な丸みが出ます。これは球体の描き方にも似た考え方です。

シワやハイライトの描写テクニック

唇をリアルに見せるには、シワ(とくに縦ジワ)の描き方がカギです。ただし、シワを線で描くのではなく、明暗の変化で描くようにしましょう。そうすることで、柔らかさや年齢に応じた質感が自然に表れます。

- 縦ジワは中央から外側に放射状に描く

- ハイライトは下唇の中央に配置すると効果的

- 唇の輪郭は強調しすぎないことが自然さの鍵

練り消し・ぼかしの活用法

仕上げに使える便利なテクニックが「練り消し」と「ぼかし」です。練り消しは光を表現するのに使い、ぼかしは陰影の境界をなめらかにします。ティッシュやさっぴつ(擦筆)を使って質感を整えることで、より写実的な唇になります。

- 練り消しは中央に軽く押し当てて光を表現

- ぼかしは輪郭や影を滑らかにつなげる

- 下唇の下に影を加えると唇が浮き上がる

口・唇の構造と立体感の理解

唇をリアルに描くには、外見だけでなく内側の構造、つまり解剖学的な筋肉の配置や骨格の形を理解することが必要です。なぜその形になるのかを知っていると、たとえ見えない部分でも説得力をもって描写できるようになります。

口輪筋・周囲筋肉の配置

唇を囲むように配置されている「口輪筋(こうりんきん)」は、唇の形と動きをコントロールする重要な筋肉です。その周囲には、笑筋・口角下制筋・大頬骨筋などが複雑に絡み合っています。

- 口輪筋:唇をすぼめたり閉じたりする主役筋肉

- 笑筋・頬骨筋:口角を引き上げる動作に関与

- 口角下制筋:悲しい表情を作る筋肉

これらを理解して描くことで、口角の形や唇の微妙な動きにも対応できるようになります。

上唇と下唇の面の向き

上唇と下唇では、面の向きが大きく異なります。上唇は下向き・下唇は前向きという立体の基本を守ることで、写実性が大きく向上します。光の当たり方も異なるため、それに合わせた陰影の調整が求められます。

顎・鼻との位置関係

唇を顔全体の中で正確に配置するには、鼻下〜唇〜顎先までの比率が重要になります。以下のような目安を基準に調整してみましょう。

| 部位 | 比率の目安 |

|---|---|

| 鼻下〜上唇 | 顔下1/3のうち約1/3 |

| 上唇〜顎先 | 顔下1/3のうち約2/3 |

正面だけでなく、斜めや横顔でもこの比率を意識すると、顔全体と自然に調和した口元を描けるようになります。

口のプロポーションと位置取り

顔全体の中で口を正確に描くためには、まず「プロポーション」と「位置取り」の把握が欠かせません。唇単体が上手く描けても、顔の中に配置したときにバランスが崩れていれば、違和感のある仕上がりになってしまいます。このセクションでは、理想的な口の配置バランスと、角度のある顔における調整方法について詳しく解説します。

顔全体に対するバランス

一般的な顔の構造では、目と目の間隔と同じ幅が口の幅の基準になります。つまり「目の黒目の内側の延長線上」が口角に位置するのが最も自然とされています。これを無視してしまうと、口が広がりすぎたり狭く見えたりする原因となります。

- 口の幅=目の黒目内側の延長線

- 目・鼻・口は縦に一直線上に揃える

- 中心線を明確に引くことで顔の軸が整う

口の高さ・幅・中心線の目安

正面顔における口の高さは、鼻の下から顎先までの下1/3部分に配置されます。この中で上唇と下唇の高さバランスは1:1.5程度が自然です。口角の角度や位置は人によって異なるため、目や鼻など他のパーツとの関係を見ながら調整する必要があります。

| 項目 | 標準比率 | 調整のポイント |

|---|---|---|

| 口の幅 | 目の間隔に準ずる | 笑顔では広がる |

| 唇の厚み | 上:下=1:1.5 | 表情で変化する |

| 口の高さ | 下1/3内の中間 | 顎とのバランスが鍵 |

斜め角度からの位置調整

顔を斜めや横向きで描く場合、口の位置は「回転楕円」のように湾曲して見えます。特に中心線が顔の向きに沿ってカーブするため、口の両端が遠近法の影響で短縮されることに注意が必要です。

- 中心線が曲がる=口のラインも傾く

- 口角は遠くなるほど上がり、近くは下がる

- 顔の輪郭と口の間隔を揃えると自然に見える

明暗による陰影のつけ方

唇にリアルな立体感を与えるためには、線の描写だけでなく「明暗=陰影」の使い方が極めて重要です。唇の構造に即して陰影を適切に配置することで、輪郭を強調せずにリアリティのある描写が可能になります。このセクションでは、縦方向・横方向それぞれの陰影の入れ方と、口周辺にできる自然な影の処理法を解説します。

縦方向の明暗分け

唇を縦に3分割すると、中央がもっとも盛り上がっており、左右にかけて下がる構造をしています。このため、中央は明るく、両端が暗くなるという陰影が自然に現れます。下唇においては中央にハイライト、上唇は逆に中央が少し暗くなるのが特徴です。

- 中央に光、左右に陰影をつける

- 下唇のハイライトは楕円形に入れると効果的

- 上唇の中央は影を強めに乗せる

横方向の面分けと陰影

横方向では、唇は「山型」のカーブを描いています。特に上唇は中央が尖り、左右に広がる構造をしているため、それに応じた明暗をつける必要があります。下唇はより滑らかに丸みを持つため、グラデーションでの影の処理が効果的です。

| 部位 | 光の当たりやすさ | 表現ポイント |

|---|---|---|

| 上唇の山部分 | 光が当たりにくい | 影をしっかり描く |

| 下唇の中央 | 光が当たりやすい | ハイライトをやや大きめに |

| 口角周辺 | 暗くなりやすい | 濃い影で引き締める |

人中・口角・下唇下の影処理

唇の周囲にできる影の中でも、特に重要な3点が「人中」「口角」「下唇の下の影」です。これらを描かずに唇だけを描こうとすると、唇が浮いたような違和感が出てしまいます。逆に、これらを丁寧に描写すれば、唇が顔に自然に馴染み、説得力が格段に上がります。

- 人中:鼻下から上唇へのくぼみ、斜めの影で表現

- 口角:しっかり暗くし、口の終点を印象づける

- 下唇下の影:唇が浮き上がるように見せるための必須ポイント

唇の質感・シワ・色調表現

唇の描写において欠かせない要素が「質感」の表現です。ツヤのある柔らかな印象を描きたいのか、乾燥して荒れた状態を描きたいのかによって、使用する描写テクニックも大きく変わってきます。ここでは、唇らしいシワ・ツヤ・色の質感をどのように表現すべきか、具体的な技法を解説します。

縦しわの細部描写

唇特有の縦じわは、年齢や体調、表情によってその数や深さが変化します。自然な縦じわの描写には、鉛筆の濃淡と筆圧を調整しながら、中央から外側に向けて放射状に描くのが効果的です。線をくっきり描くより、柔らかく「にじませる」ことが質感を保つ鍵です。

- 中央から外に広がるようなジグザグではなく放射状に

- 濃い線で描きすぎないこと(老化表現になる)

- シワの数は控えめにし、濃淡で調整

表情変化による形の違い

笑ったとき、怒ったとき、驚いたときなど、表情によって唇の形状は劇的に変化します。唇単体ではなく、口角の上下動や唇全体の引き伸ばされ具合を観察して描くことが重要です。特に「笑顔」は口角が斜め上に引かれ、下唇の中央にシワが寄ります。

表情による唇の変化例:

- 笑顔:上唇が上がり、歯が見える。口角上昇。

- 怒り:唇が強く閉じる。シワが深くなりがち。

- 驚き:口が縦に開く。唇が大きく引き伸ばされる。

モノクロでも色を感じさせるコツ

鉛筆デッサンでは色が使えないため、「赤み」や「温かみ」を明暗だけで表現しなければなりません。これを可能にするのが「トーンのグラデーション」と「反射光」の描写です。中央にハイライトを入れ、端に向かって滑らかにトーンを下げることで、柔らかな印象を与えられます。

- 明るい部分=暖色、暗い部分=寒色の感覚で描く

- 唇の中央は反射光を利用して明るさを強調

- 唇の輪郭には線を引かず、明暗差で表現

練習法・上達のためのステップ

唇のデッサンを上達させるには、単に見たものを模写するだけでなく、構造や動きを理解したうえで「意識的に繰り返す練習」が大切です。ここでは、初心者〜中級者におすすめの練習方法とステップアップのコツを紹介します。

部分練習のすすめ

顔全体を描く練習も重要ですが、「口だけ」「唇だけ」を集中的に描く練習が効果的です。10パターン以上の異なる唇を模写することで、構造理解と手の慣れが格段に向上します。最初は静止した閉じた唇から始め、徐々に表情を加えていきましょう。

- 閉じた口→開いた口→笑顔などの順でステップアップ

- 真正面→斜め→横顔など角度を変えて練習

- シワのない若い唇→シワのある唇へと段階的に描く

右脳ドローイング/クロッキー

右脳ドローイングとは、形や意味にとらわれず、見えたままをそのまま描き取る練習法です。唇を描くときにも、「唇らしさ」ではなく、「線と面のつながり」を意識して描くことで、驚くほど自然で写実的な仕上がりになります。また、短時間でさまざまな口元を描く「クロッキー」も、観察力と描写力を鍛えるのに有効です。

実物観察・写真・動画資料の活用

上達には「質の高い観察」が不可欠です。鏡を使って自分の口元を観察する、自撮り写真で角度を研究する、有名画家の唇の描写を模写するなど、多角的にインプットすることが大切です。特に、動きのある口元を観察できる動画資料は、表情の変化や筋肉の動きを理解するのに非常に役立ちます。

- 鏡を使ったセルフ観察

- ネットや書籍の写真資料で模写

- 映画や動画での口元の動き分析

まとめ

口や唇のデッサンは、ただ線をなぞるだけでは写実的な表現になりません。重要なのは「構造理解」「光の捉え方」「細部の描写」の3点です。とくに唇の縦しわやハイライト、口角の陰影といった細かい部分まで意識することが、写実性と魅力を引き出します。

また、斜めや開口状態など様々な角度からの練習を積むことで、描ける表現の幅も広がります。この記事で紹介した知識やテクニックを活かしながら、実際の描写と観察を繰り返すことが上達の近道です。描けば描くほど、唇はあなたの絵に命を吹き込む要となるでしょう。