ふわふわとした毛並みと愛らしいフォルムが魅力のうさぎ。そんなうさぎをリアルに美しく描けるようになりたいと考えている方は多いのではないでしょうか。デッサンは観察力と構造の理解が求められる技術ですが、正しいステップとコツを押さえることで、初心者でも自然なうさぎの姿を描くことができます。

- ● 骨格やパーツの特徴を正確に捉える

- ● 光と影を意識して立体感を表現する

- ● 実際のうさぎのポーズを観察して描く

本記事では、「うさぎ デッサン 描き方」の検索ニーズに応え、構造理解から実践的な描き方、上達のための練習法までを段階的に解説します。うさぎの魅力をそのまま紙の上に表現するためのヒントが満載です。

うさぎのデッサンを始める前に押さえるべき基本知識

うさぎのデッサンを行う上で最初に大切なのは、「描く対象をよく知ること」です。うさぎは犬や猫と違い、独特な骨格やパーツの形状を持っています。それを理解せずに描き始めても、どこか不自然で不安定な仕上がりになってしまいます。ここでは、初心者が安心してスタートできるよう、デッサンの基本から、うさぎならではの構造・準備について詳しく解説していきます。

デッサンとは?初心者が知っておくべき定義

デッサンとは、対象物の形・質感・立体感などを正確に捉えて描く技法です。写実的な描写力を鍛えるための訓練であり、美術の基本中の基本ともいえます。観察・分析・再現という3ステップを通じて、対象の本質を把握する力が養われます。

うさぎのデッサンにおいても、ただ可愛く描くのではなく、構造や重心、毛の流れまでを丁寧に観察することが重要です。デッサンを繰り返すことで、「見え方」が変わってきます。見たものを描く力が伸びると、やがて「描きたい形」を自由に描けるようになります。

うさぎデッサンに必要な道具一覧

| 道具 | 用途 |

|---|---|

| 鉛筆(H〜6B) | 線や陰影の強弱を描き分けるため |

| 練り消しゴム | 細かい部分の修正・ハイライトの表現 |

| スケッチブック(B4またはA3) | のびのびと描くための適度なサイズ |

| 芯削り or カッター | 芯を細く尖らせて線の表現を豊かに |

| クロッキー帳(練習用) | 短時間で量をこなすためのスケッチ用 |

初心者のうちは、3Bや4Bなど柔らかい鉛筆でざっくり形をとり、HBやHで整えていく方法がおすすめです。

うさぎの骨格・体の構造を理解しよう

うさぎの体は意外にも筋肉質で、骨格は細長くしなやかです。特に注意すべきなのは後ろ足の構造。前足に比べて後ろ足は長く、ジャンプに適したつくりになっています。骨格を知ることで、動きのある姿も自然に描くことができます。

また、うさぎの首は短く見えがちですが、実際には胴体と頭をつなぐしっかりとした骨があります。このような「見えにくい構造」を理解しておくと、リアルな立体感が生まれます。

うさぎの特徴的なパーツと観察ポイント

- ● 耳…立ち耳タイプと垂れ耳タイプがあり、根元の太さや付け根の角度に注目

- ● 目…やや前寄りで横長、白目が見えにくく、優しい印象を出す

- ● 鼻…小さく逆三角形、上下に動く構造を描写できるとリアリティが増す

- ● 前足・後ろ足…関節の可動域と筋肉のつき方をよく見る

- ● 尾…小さな丸いしっぽ。位置と角度に注意

描き始める前の準備と心構え

デッサンは集中力を要する作業です。描き始める前に、自分が描く対象の写真や資料を数点用意し、うさぎの全体像・部分・動きのバリエーションを確認しておきましょう。また、描くときの照明や椅子の高さなど、作業環境にも配慮することで長時間の集中が可能になります。

「失敗してもいい」という気持ちで、まずは一筆目を描いてみることが大切です。最初は上手く描けなくても、観察して描くことを繰り返せば、必ず進歩を感じられるようになります。

うさぎの形を捉えるための描き方ステップ

ここからは、実際にうさぎを描いていく具体的なステップに入っていきます。初心者の方は、「完璧に仕上げよう」と思わず、まずは大まかな形を捉えることに集中しましょう。構造的に正しく描けるようになることが、可愛らしくリアルなうさぎに近づく第一歩です。

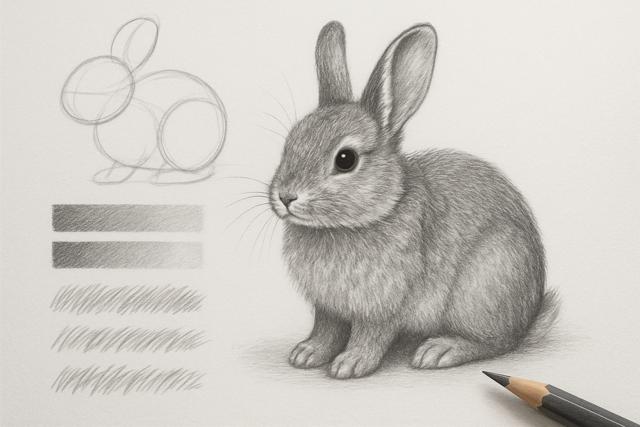

丸・楕円でざっくり全体像を捉える

まずはうさぎ全体を、「頭:小さな楕円」「胴体:大きな楕円」として描き、ざっくりと配置を決めます。この段階では細部を描く必要はなく、あくまで「バランスをとる」ことが重要です。頭の位置、胴の傾き、脚の出る角度などを意識しながら、ゆるく柔らかいラインで輪郭をとりましょう。

体を四肢で支えるための接地位置(足の位置)も同時に軽く印をつけておくと、後の作業がスムーズになります。

関節や骨格を意識してラフを描く

次に、うさぎの関節や骨の位置を意識して、簡単なラフスケッチを描いていきます。特に動きのあるポーズを描く場合は、背骨のラインと四肢の付け根が重要です。

この時点で多少歪んでいても構いませんが、線が固くなりすぎないよう、柔らかく重ねていくことがコツです。目安として「3〜4回重ね描き」すると自然な流れが出てきます。

輪郭と毛並みのニュアンスを加える

構造のあたりが取れたら、輪郭を整えつつ、毛並みのニュアンスを少しずつ入れていきます。鉛筆の先を使い、毛の流れに合わせて線を引くことで、ふんわりした質感が出せます。特に耳の内側や頬まわりの毛は、うさぎの可愛らしさを表現するポイントになるので、丁寧に観察して描きましょう。

影を入れる準備として、光源の方向を意識しながら、少しずつ立体感を意識した線構成にしていくのがコツです。

うさぎの顔の描き方を徹底解説

うさぎの顔は、個性を大きく左右する重要な要素です。耳の立ち方や目の配置、口元のラインなどを丁寧に描き分けることで、リアリティのある表情が生まれます。ここでは顔のパーツごとの描き方や、表情のつけ方、角度による違いなどを細かく解説していきます。

耳・目・鼻・口の位置関係と描き方

顔の正面から見たとき、うさぎの目は頭のやや側面に位置し、鼻は小さく、口は「Y字型」に近い線を描くのが特徴です。耳は頭の上にほぼ垂直に立っており、付け根の位置が左右でズレないように注意しましょう。「目の横幅と同じくらいの距離で鼻を置く」など、目安のバランスを覚えるとスムーズに配置できます。

うさぎの目は黒目が大きく、白目がほとんど見えないため、まんまるの黒目を描くだけでもうさぎらしさが増します。瞳の中に小さなハイライトを入れることで、命の宿ったような印象になります。

うさぎの表情を自然に描くコツ

うさぎは表情が豊かに見えにくい動物ですが、微妙な耳の角度や口元のカーブ、目の大きさの変化によって、驚き・安心・警戒などのニュアンスを表現できます。たとえば、耳が立っている状態は警戒・興味、耳が後ろに伏せている状態はリラックスや恐怖のサインです。

目をわずかに細めて描くと眠そうな印象に、口角を上げるようにすると安心している雰囲気を演出できます。自然な表情を描くには、写真だけでなく、動画で動きを観察するのが効果的です。

角度別に描くポイントと注意点

顔の向きによって見える形が大きく変わります。真正面では左右対称を意識し、斜め向きでは奥側のパーツが小さく見えるよう遠近感をつけます。特に斜め45度の角度は立体的な印象を与えやすく、デッサンの練習にも最適です。

耳は角度により「線の太さ」「付け根の角度」「重なり」が変化します。また、目の位置も少し内側に見えたり、遠くなると小さく見えたりするため、「視点を中心に放射状に構造を確認する」とバランスよく描けます。

うさぎの動きやポーズを描くコツ

うさぎを魅力的に描くには、静止している姿だけでなく、動いているポーズにも挑戦してみましょう。動きのある姿は難易度が高いですが、完成したときの達成感は格別です。ここでは基本ポーズの描き方や、動きのある構図の取り方、資料収集の方法を紹介します。

座っているうさぎの描き方

最も基本的なポーズが「座っているうさぎ」です。胴体は円柱に近い丸みがあり、後ろ足が胴体の下から見えるように描きます。前足は胴体の前に揃えて添えるように配置します。

このとき注意すべきは「重心」です。お尻から足先までが地面につくように描くと安定感が出ます。背中が少し丸まり、首が胴体に埋もれるような形になるため、首を無理に描こうとせず、自然なつながりを意識しましょう。

ジャンプ・走るうさぎの描写方法

うさぎのジャンプやダッシュは、非常にダイナミックです。後ろ足が大きく伸び、前足が小さくたたまれたような状態になります。ジャンプ中は背中が反り気味に、空気抵抗を抑えるような姿勢になる点も特徴的です。

動きを描く際には、「スピード線」や「ブラー効果」のように線で動きの軌道を表現すると、勢いが伝わりやすくなります。また、耳やしっぽが風を受けてなびいている様子を加えると、よりリアルに見えます。

参考になるポーズ資料の集め方

動物園やうさぎ専門カフェ、動画サイトなどは、うさぎの生きた動きを観察できる貴重な資料源です。写真だけでなく、動画で動きや表情を観察しておくことで、構図の引き出しが広がります。

また、クロッキー帳を使って「3分スケッチ」を繰り返すことで、短時間でポーズの捉え方が身につきます。PinterestやPixabayなどの著作権フリーな資料サイトも活用するとよいでしょう。

デッサンを美しく仕上げる陰影と質感表現

デッサンの魅力は、線だけでなく光と影、そして質感で表現される「立体感」にあります。うさぎのように柔らかくふんわりした被写体を描くときは、陰影のつけ方や毛の描き分けが特に重要です。ここでは、自然な陰影のつけ方から、毛並み・背景の描写に至るまで、仕上げに必要なテクニックを紹介します。

光源を意識した陰影のつけ方

デッサンでは光源の位置が影と立体感を決定します。たとえば、右上からの光源なら、左下に向けて影が落ちるように描きます。「明暗境界線(ハーフトーン)」をなめらかに表現することで、より自然な陰影になります。

特に丸みを帯びた胴体や顔の部分は、明暗のグラデーションを丁寧につけることがポイントです。鉛筆の角度や筆圧を変えながら、柔らかい陰影をつけることで、うさぎの柔らかい質感がより際立ちます。

毛の質感を出すための鉛筆の使い分け

毛並みを表現するには、硬さの異なる鉛筆を使い分けることが効果的です。H〜HBでは細く柔らかい毛、2B〜4Bでは太く濃い毛を描くのに適しています。また、毛の生えている方向に沿って細かく線を重ねると、立体感と質感が生まれます。

ハイライトを出すときには練り消しゴムを使って毛の白さを演出します。たとえば、光が当たっている背中の部分や、目のまわりなどに使うと効果的です。

背景とのバランスの取り方

背景を描くかどうかは作品の目的によりますが、うさぎだけが浮いて見えないように、地面との接地面や影を描き入れるのが基本です。背景は薄く、うさぎの主線よりも強くならないように注意しましょう。

簡単な草むらや木陰などを加えるだけでも、うさぎが「その場にいる」印象を持たせることができます。また、背景を斜めに取ることで奥行きが生まれ、構図のバランスも良くなります。

継続して上達するための練習法と参考資料

デッサンは1日や2日で身につくものではありません。継続して描き続けることで、観察力・描写力・構図力が自然と育っていきます。このセクションでは、効果的な練習法やプロも参考にする資料、挫折しないためのコツを紹介します。

おすすめの練習法とトレーニング

初心者におすすめなのは「クロッキー(速写)」です。1分、3分、5分と時間を区切って、写真や動画を見ながらとにかく形を捉える練習をしましょう。1日3枚×30日描くだけでも飛躍的に観察力が上がります。

また、うさぎの写真を左右反転して模写する、シルエットだけを描く、あえて逆の手で描いてみるなど、描き方を変えることで視点が広がり、表現の幅が広がります。

プロが参考にする書籍・動画・資料

- ● 『動物デッサンの基本』:骨格や筋肉の構造を理解できる名著

- ● 『How to Draw Animals』(Jack Hamm)海外でも人気の解説書

- ● YouTubeの「動物スケッチライブ」チャンネル:動きのある姿が参考になる

- ● Pinterestの動物カテゴリ:多角度の画像が豊富に揃う

このような資料を日常的にストックしておくと、描きたい構図が思いついたときにすぐ練習でき、モチベーションの維持にも繋がります。

デッサン力を鍛えるための継続のコツ

「上手く描けないからやめてしまう」のではなく、「上手く描けないからこそ観察を深める」という意識が大切です。描けば描くほど、前よりも違いが分かるようになり、描き直しも恐れずに挑戦できるようになります。

SNSなどに日々のスケッチを投稿することで、記録を残しつつ仲間との交流も楽しめます。うさぎ好きなコミュニティを見つけると、さらに継続が楽しくなるでしょう。

まとめ

うさぎのデッサンを上達させるには、構造を正しく理解し、特徴を捉える観察力が欠かせません。特に耳の角度や目の位置、体全体のフォルムなどはうさぎらしさを表現する重要な要素です。柔らかな毛並みや、自然なポーズを描けるようになるには、繰り返し練習することが大切です。

また、光と影を使った陰影表現や質感の描写も重要なポイントです。描いていく中で「ここが違う」と感じる部分があれば、それは観察力が育っている証拠。自分の描いたうさぎと実物を見比べながら、少しずつ改善を重ねていくことで確実にデッサン力は向上します。

ぜひ本記事を参考に、一歩一歩着実に描く力を養いましょう。最初の1匹から始めて、あなたらしいうさぎの表現を手に入れてください。