デッサンの上達に欠かせないのが、鉛筆の正しい削り方です。

市販の鉛筆削り器に頼るだけでは、繊細な表現が必要なデッサンでは力不足。芯の出し方や角度、滑らかな面の作り方を理解することで、線の幅や濃淡を自在に操ることができるようになります。

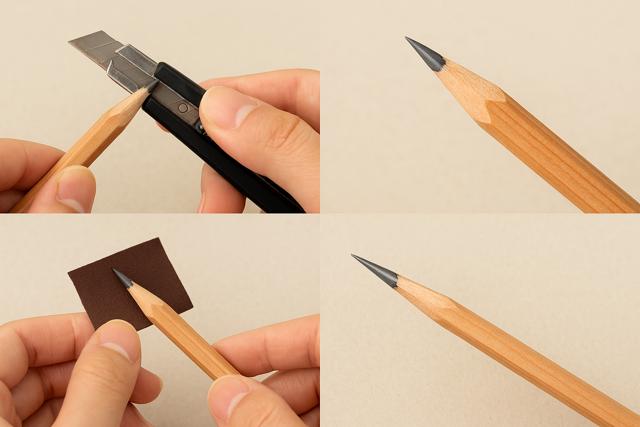

特にカッターナイフを使った手削りは、慣れれば自分好みの芯先を再現できる唯一の方法。この記事では、初心者でも安全に実践できる手順として、鉛筆を削る工程を6ステップで丁寧に解説します。芯の長さや形状が描線に与える影響まで学べるので、鉛筆デッサンの基礎力アップに直結します。

鉛筆を大まかに削る

デッサン用の鉛筆を正しく削ることは、作品の精度や描写の幅に直結します。通常の筆記用とは異なり、広い面積を塗れるように芯を長く出す「ナイフ削り」が基本とされます。ここでは鉛筆の芯が露出しやすい状態に整えるための第一ステップ、「大まかに削る」工程を丁寧に解説します。

鉛筆削り器で下処理

- ナイフでの削りが苦手な方は、まずは市販の鉛筆削り器で下処理を行いましょう。

- この段階では、芯を出すことが目的ではなく、木軸部分を均一に削ることが目的です。

- 芯に触れずに、約1〜1.5cmほど木を削っていくのが理想です。

あくまでこの工程は「下処理」として捉え、後工程で芯の露出量を調整します。

カッターナイフで軸木を削る

鉛筆削り器では限界があるため、次にカッターナイフを使用して軸木部分をさらに削り込みます。

- 刃の角度は約30〜45度に固定します。

- 力を入れすぎないよう注意しながら、少しずつ木を削っていきます。

- 芯に到達しないよう、慎重に木部のみを削るよう意識しましょう。

この段階で、芯の位置を確認しながら芯の中心を出す準備を進めることが重要です。

硬度印字部分を避ける

鉛筆のメーカー名や「2B」「4H」など硬度が印字された部分は、削ると読みづらくなってしまいます。以下のようなポイントを意識しましょう。

・特に複数の鉛筆を使い分ける場合は、硬度が一目で分かるよう残すことが肝要です

・削る面を事前に決め、作業中に回転させない

こうすることで、削り方のクセが一定になり、より精度の高い作業が可能になります。

芯を出して尖らせる

芯を出す工程は、描線のコントロール精度に大きく影響します。特にデッサンでは、太い線や面を使うこともあれば、繊細な細線が求められる場面もあります。ここではカッターを使って、芯を芯先に向けて少しずつ尖らせていく方法を詳しく見ていきます。

芯を1cm〜5cm程度露出させる

| 露出長 | 用途 |

|---|---|

| 約1cm | 細線・詳細描写に向いている |

| 約3cm | 線描と面塗りのバランスが良い |

| 約5cm | 大胆な塗り・グラデーション向け |

芯の露出は、描き方に合わせて調整しましょう。

芯先を軽く尖らせる

芯を尖らせる際は、尖端を削るというより「整える」感覚が重要です。

- 力を入れすぎず、芯を折らないよう注意

- 芯先がすぐに丸くならないよう、角度をつけて削る

- 尖らせすぎると芯が脆くなるので、実用的な角度に留める

芯の形は描線の質を左右します。丸すぎず尖りすぎずを目指します。

カッターの刃を固定して削る

削り方の基本は「カッターは動かさず、鉛筆を動かす」ことです。

カッターを安定させ、鉛筆を手前に引くように少しずつ回転させて削ります。刃を動かすと削りムラや事故の原因になります。

安全かつ効率的に芯を削るためには、力ではなく「コントロール性」を意識しましょう。

さらに芯を露出させる

芯の先端が完成したら、次は芯全体の面を露出させる工程です。これは、面塗りや広い陰影表現を可能にするために不可欠なプロセスです。「デッサン 鉛筆 削り方」の最も大切なステップの一つといえるでしょう。

軸木を回しながら削る

芯に負担をかけないように、軸木部分を少しずつ回転させながら削ります。

- カッターは垂直ではなく、芯に沿って寝かせる

- 芯の周囲を均等に削っていくことで、強度を保てる

- 時々、芯の断面を目視で確認してバランスを調整

これにより、面でも線でも自在に表現できる芯が完成します。

寝かせながらハラ面を整える

削った芯の面積が広がってきたら、「ハラ面」と呼ばれる平坦な部分を形成します。これは、広い塗りやグラデーションの表現に役立つ形状です。

芯の形を意識しながら、少しずつ角度を変えて削ると、なめらかなハラ面が生まれます。

また、使用する紙の質感に応じて、微妙な削り方の違いも試してみると良いでしょう。

芯の露出を調整

完成前には必ず「芯の長さ・太さ・角度」を再確認します。芯が露出しすぎていると折れやすくなりますし、短すぎても描写の幅が狭まります。

目安としては、芯の露出長が鉛筆の太さの2〜3倍程度あると、面と線を自在に使える状態になります。

適度に削り、指先で触って芯の滑らかさ・強度を感じて確認することが大切です。

仕上げ

鉛筆を削る最終工程である「仕上げ」は、デッサン時の使いやすさと安全性の両立を実現するために欠かせません。芯や木軸のバリを整えることで、描画中のストレスを減らし、思い通りの線が引けるようになります。「デッサン 鉛筆 削り方」としての完成度を左右する繊細なステップです。

ささくれやバリを整える

木軸を削った際にできたささくれや小さなバリは、使用中に手を傷つけたり、鉛筆ホルダーに引っかかったりする原因になります。以下のように仕上げましょう。

- ナイフの背で軽く木の表面をなぞる

- 指で触れて確認し、毛羽立ちがあればさらに調整

- 木の繊維を断ち切るように削ると、ささくれが出にくくなります

これにより、グリップ感も向上し、長時間の描写でも疲れにくくなります。

紙やすりで仕上げ

紙やすり(耐水ペーパー)を使うことで、芯先や木軸の最終調整が可能です。

| やすりの種類 | 用途 |

|---|---|

| #600〜800 | 芯先の微調整・エッジ形成に適す |

| #1000以上 | 木軸のツヤ出しや手触り改善に最適 |

やすりを軽くあてて数回回すだけで、芯のタッチが驚くほどなめらかになります。

安全な削り口にする

以下の2点を最後に確認しましょう。

- 木軸の断面が肌に当たっても痛くないか

- 芯が尖りすぎておらず、描き始めで折れないか

以上が完了した時、ようやく「削られた鉛筆」はデッサン用の道具として本当の意味で完成します。

鉛筆とカッターの持ち方

削る技術だけでなく、「どう持つか」は安全性・効率性・仕上がりの美しさに直結します。このセクションでは、初心者が特に苦労する持ち方と動作のコツを解説し、怪我なく理想的な「デッサン 鉛筆 削り方」へと導きます。

親指で刃を押し安定させる

片手でカッターを持つ際は、親指を添えて刃の側面を軽く押さえると安定します。

- 指を刃先ではなく、根元寄りに配置する

- 必要以上に力を入れず、包丁のような感覚で固定する

- 利き手で持ち、逆手で鉛筆を支える構えが基本

刃に圧力をかけすぎると、芯や木軸を割ってしまうので注意が必要です。

カッターを固定し鉛筆を動かす

デッサン用の削りでは、「鉛筆を回す」意識がとても大切です。

カッターは机とほぼ平行に固定し、鉛筆を軸に沿って回転させるように削る。

これにより、芯を中心に均等に削れるため、描写時のブレが少なくなります。

左右両手の役割分担

安全にかつ効率よく削るには、左右の手の役割を明確に分けましょう。

| 右手(利き手) | 左手(補助手) |

|---|---|

| カッターを固定 | 鉛筆を支え回す |

| 刃先の角度を制御 | 削る圧を管理 |

この習慣を身につけることで、芯の精度だけでなく安全面も大幅に向上します。

道具選びとメンテナンス

道具が整っていなければ、どれほど正確な削り技術を持っていても実力を発揮することはできません。「デッサン 鉛筆 削り方」において、カッターの種類やメンテナンスは描写の質に直結します。ここでは道具選びとそのケア方法について深く掘り下げます。

専用カッター vs 鉛筆削り器

デッサン用に削るにはナイフ(カッター)が理想ですが、用途によっては削り器も有効です。

- 専用カッター:自由度が高く、芯の形を自在に作れる

- 鉛筆削り器:手軽だが、芯の露出には限界がある

用途に応じて道具を使い分けることが、作業効率と作品品質の両立につながります。

刃のメンテナンス方法

カッターの刃は、使い込むと切れ味が鈍り、芯や軸を傷めてしまいます。以下のように管理しましょう。

- 定期的に刃を折って新品にする

- さびや汚れがある場合は専用クリーナーで除去

- 使用後は乾拭きしてケースにしまう

適切なメンテナンスをすることで、毎回一定の精度で鉛筆を仕上げることができます。

安全性と効率性のバランス

安全と効率は相反するようでいて、実は両立できます。以下のポイントが鍵になります。

・照明のある場所で芯の状態を目視できるようにする

・焦らず、一定のリズムで作業する

このように、日頃から意識を持って道具と接することで、デッサンのクオリティにも自信が持てるようになります。

まとめ

鉛筆の削り方は、デッサンの仕上がりや描線の表現力に直結する基本でありながら奥の深い技術です。最初は鉛筆削り器で大まかに整え、カッターで軸木や芯を理想的な形状に仕上げていくことで、自分の描きやすい「理想の一本」をつくることができます。

また、芯を長く露出させることで面取りもスムーズになり、繊細なグラデーションや太さのある線が自在に描けるようになります。仕上げの紙やすり処理や安全性への配慮も忘れず、最後まで丁寧に仕上げることで、快適かつ安全なデッサン環境が整います。自分に合った削り方を身につけることが、デッサン技術向上の近道です。