- 顔の向きと傾きは最初に仮決めして迷いを減らす

- 比率は眉間基点で測り直しの手数を抑える

- 光源は一つに固定し影の向きを統一する

- 輪郭線は硬軟をつけて前後差を示す

- 目鼻口耳は形より配置の関係で似せる

- 髪は面で捉えて流れを後で刻む

- 仕上げはハイライトとエッジで締める

- 練習は時間制限で密度を高める

似顔絵のデッサンを仕上げる流れ

手順の順序がぶれると観察が散り、線が増えても似ません。ここでは構図から仕上げまでの流れを一本化します。各段階の目的を明確にし、戻りの少ない進行を作ります。段階ごとに評価軸を変えると判断が速くなります。

構図と向きを決めて余白を設計する

最初に画面の比率と顔の占有率を決めます。頭頂から顎までの高さを基準に、左右の余白を計画します。視線の抜ける側に少し広い余白を取り、首の角度で重心を受けます。ここで迷うと以後の線が増えます。用紙の角で方向を測ると狂いが減ります。

プロポーションを大枠で合わせる

眉間から鼻柱、口角、顎先までを垂直基準で確認します。目は眉間の左右に対称ではなく、鼻梁の回転で幅が変わります。耳は鼻先と目尻の間に入ることが多く、傾きで位置が上下します。数値化よりも距離関係を二辺で測ると素早く合わせられます。

大きな影をブロックで置く

光源を一つに固定し、頬の面、鼻の影、上瞼の影、顎下の影を先にまとめます。ここでは線ではなく面で置き、濃度は三段階で十分です。半影は後で調整し、まずは形を優先します。影の端はすべて同じ硬さにしないで、見せたい部位に硬い縁を残します。

各パーツを回転で捉え直す

目や口を記号で描かず、球と円柱の回転として見ます。まぶたは球の上で曲面を滑り、上唇は円柱の上で反射が走ります。正面で同じ幅でも、四分の三では遠側が狭くなります。回転の方向に沿って線を曲げると、少ない情報で立体が伝わります。

ハイライトとエッジで締める

最後に光の最明部を狙って消しゴムで抜き、鼻梁や下唇のエッジを整えます。最暗部は一点だけを最も暗くし、他は少し控えます。硬い輪郭は全部に入れず、手前と焦点に集めます。不要な補助線は残さず、残す線も役割を一つに絞ります。

注意:最初の当たりで似ていないと感じても、影の設計で急に似ることがあります。早い段階で目や口の細部に踏み込むと微調整が増えます。段階の目的を守り、戻らない判断を優先しましょう。

STEP1 構図と向きの決定。STEP2 大枠の比率合わせ。STEP3 大きな影の配置。STEP4 パーツの回転整理。STEP5 ハイライトとエッジで締める。各STEPで評価する項目を一つに絞り、通過基準を自分で宣言してから進めます。

ミニ用語集

コアシャドウ:明暗の境目で最も暗い帯。形を決めます。

ハーフトーン:明部の中の中間調。量感を滑らかにします。

エッジ:形の切れ際の硬さ。焦点管理の主役です。

リフレクション:反射光。暗部を濁らせずに持ち上げます。

ロストアンドファウンド:線を途切れさせて奥行きを作る考え方。

ここで示した流れは、描くたびに一致率が上がる道筋です。手順を固定すると観察に集中でき、線は少なく情報は濃くなります。小さな紙でも同じ設計を通せば安定します。道具より順序が効きます。自分の通過基準を記録し、再現できる工程にしましょう。

顔の骨格と比率を体で覚える

比率は暗記ではなく、観察の見取り図です。骨格のランドマークを覚えると、誤差の原因が見えます。正面だけでなく、三分の四や俯瞰でも働く基準を用意します。基点を増やさず、少数の柱で全体を支えます。

| 基準点 | 標準の目安 | 変化の幅 | 確認のコツ |

|---|---|---|---|

| 眉間 | 顔幅の中心 | 鼻根で左右差 | 垂直と鼻梁の角で測る |

| 目頭 | 一眼の幅で両目間 | 年齢で上下 | 涙丘の位置で回転を読む |

| 鼻先 | 眉から顎の中間より下 | 角度で上下 | 小鼻の幅と左右の張りで決める |

| 口角 | 瞳孔下〜目の中心 | 笑顔で外へ | 上唇の山の角で測る |

| 耳孔 | 目尻から鼻先の間 | 傾きで上下 | 顎角との距離で高さを出す |

| 顎先 | 鼻下から口+顎で倍 | 性別で差 | 下唇の厚みを足して考える |

正面でのランドマークの連結

正面は左右の対称が罠になります。対称を先に決めると微差が見えません。眉間から鼻柱を一本で通し、目頭を回転でずらします。口角は瞳孔の下にこだわらず、笑い皺の向きで決めます。対称は最後に整えると似やすくなります。

三分の四での短縮と重なり

遠側の目は幅も高さも短くなります。鼻梁が頬に重なり、口角は遠側が上がって見えます。輪郭の遠側は頬骨の張りで隠れます。耳は回転で後ろへ回り、位置が下がります。短縮は量ではなく、形の重なりで伝えると自然です。

年齢と性別で変わる面の厚み

子どもは顎が短く、頬が広い面でつながります。高齢では骨の角が立ち、皮膚の厚みが薄くなります。性別では眉骨と顎角の出方に差が出ます。差分は線ではなく、面の厚みで表現します。輪郭の硬さを一段だけ変えると印象が決まります。

Q&AミニFAQ

Q. 比率を覚えるべきですか。

A. 数字よりも関係で覚えると応用が利きます。眉間から鼻柱など、二点の距離で測る設計が安定します。

Q. 左右差はどこで出ますか。

A. 眼瞼の開きと口角の高さに出やすいです。片側だけエッジを硬くすると自然に伝わります。

Q. 早描きのコツは。

A. 基準点を三つに絞り、残りは三角形で繋ぎます。測る回数を減らすと手が止まりません。

似顔絵では標準からの差が個性になります。標準を持つほど差が読めます。比率は形を固める道具ではなく、差を測る物差しです。覚えた数は少ないほど速く判断できます。数より使い方を身体化しましょう。

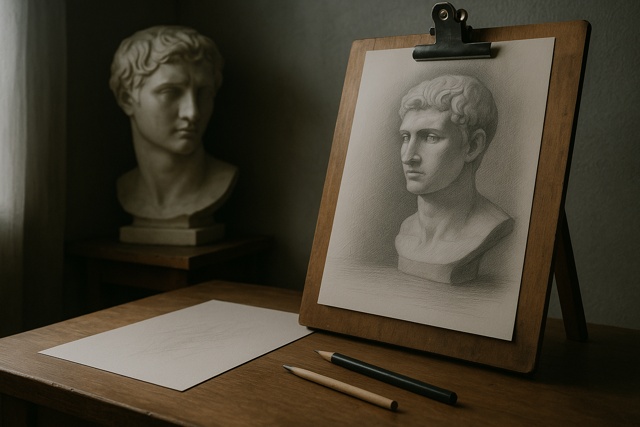

コラム:彫刻の石膏像で骨格を学ぶと、平面の線が減ります。形が分かると、線は置き換えられます。線が減っても情報は減りません。面の設計が頭に入るからです。模写に偏らず、立体で覚える日を混ぜると吸収が速くなります。

骨格と比率は一見退屈ですが、ここが整うと似せる自由度が増えます。誇張も標準からの距離で管理できます。測る癖がつくと観察の焦点が定まり、描写の迷いが減ります。少ない柱で全体を支える感覚を育てましょう。

光源設定と陰影設計で印象を統一する

陰影は量感と印象を決める設計です。光源を固定し、影の階層を整理すると統一感が生まれます。暗さを足すより、暗くしない場所を決めると狙いが通ります。最明部と最暗部の距離でコントラストを設計します。

影の種類を役割で分ける

投影、コア、反射、半影を役割で分けます。投影は形を語り、コアは回り込みを示します。反射は暗部を濁らせず、半影は柔らかさを伝えます。四種をすべて描かず、必要な二種で十分な場面もあります。役割を意識すると描写が軽くなります。

エッジの硬軟で焦点を操作する

硬いエッジは視線を止め、柔らかいエッジは視線を流します。焦点を目に置くなら、鼻梁や口角は一段柔らかくします。奥の頬はさらに柔らかくし、輪郭は所々で消します。硬い場所は一点で良く、全周は不要です。硬軟の差が空間を作ります。

明度階段の練習で判断を速める

白から黒までの五段階で面を塗り分けます。ハーフトーンは広く、最暗部は狭くします。均一に塗らず、面の回転でグラデーションを作ります。段階の数は少なくて良いです。段階が少ないほど設計が見え、判断が速くなります。

- 光源を一つに固定して方向を書き出す

- 最明部と最暗部の位置を先に決める

- 大きな影を三段階で面置きする

- エッジの硬軟を部位ごとに宣言する

- 反射光は必要な場所だけ足す

- 最暗部は一点だけに集約する

- 仕上げでハイライトを最小限抜く

比較

メリット:光源固定は統一感が出ます。影の形が整理され、短時間で立体が立ちます。判断が減るため迷い線も減ります。

デメリット:演出の幅は狭くなります。複数光源の表現には向きません。素材写真の条件次第で設計に工夫が必要です。

統計メモ:顔の明度差に関する観察では、正面光より斜光でコアシャドウの帯が明瞭です。正面光は情報が平坦になりがちで、斜光は頬骨と鼻梁の回転が読みやすくなります。学習初期の成功率は斜光の方が高い傾向があります。

陰影設計は描写の速度を上げます。明暗が決まれば細部の量は減らせます。暗い場所を増やすより、暗くしない場所を決めることが整理の近道です。焦点を目に集める設計を通し、他は控えめに支えると印象が締まります。

線の質感と輪郭のメリハリを磨く

線は情報の密度を運ぶ媒体です。圧と速度、角度で意味が変わります。輪郭は全部を同じ強さで囲うと硬くなります。前後差と焦点で強弱を付けると視線が動きます。線は量ではなく、意図で選びます。

筆圧と速度で線を分ける

遅い線は形を確かめ、速い線は動きを伝えます。強い圧は手前、弱い圧は奥に効きます。一本の中で圧を変えると、途切れずに差が出ます。消しで抜く線も混ぜると、空間が広がります。速度は長い線ほど上げて勢いを保ちます。

輪郭とシルエットの役割分担

輪郭で全てを語らず、面の差で見せる場所を増やします。シルエットは似顔絵の第一印象を担います。髪と頬の接点は硬く、顎は所々消します。肩のラインは首と対で方向を示します。シルエットを整えると似やすくなります。

髪と質感の描き分け

髪は一本ずつ追わず、束で面を作ります。光の帯で流れを示し、先端だけ数本拾います。肌はハーフトーンを広めに取り、反射の縁を柔らかくします。布は折り目の谷だけ硬くして方向を出します。質感は線の密度で切り替えます。

- 輪郭は手前だけ硬くして奥は柔らかく

- 眉や睫毛は点で置き線を並べない

- 髪の流れは面で作って先端を拾う

- 口角は線より影で回転を見せる

- 首の影で頭の重さを受ける

- 肩は片側だけで方向を示す

- 服の縫い目で直線を一つ入れる

- 小物の輪郭は最小限で止める

よくある失敗:まつ毛を一本ずつ並べる。対策は点の連なりで群れを示すことです。線を増やすほど重く見えます。点で空間を残すと軽さが出ます。

よくある失敗:輪郭を全周で囲う。対策は焦点以外で線を消すことです。消えた輪郭が面の差で現れると自然です。

よくある失敗:髪を細線で埋める。対策は大きな面を先に置くことです。面ができると細部は少なく済みます。

チェック:□ 線を増やす前に役割を決めたか。□ 硬い輪郭は一点に絞れたか。□ 面で語る場所を確保できたか。□ 髪の 面で流れを作ったか。□ 最暗部を一点に集約したか。

線は抑制が力になります。線で埋めるほど情報は薄くなります。圧と速度で差を作り、消す勇気を持つと空気が入ります。輪郭の硬さを一点に集め、他を柔らかく支えると視線が動きます。線は少なく、意図は濃くを合言葉にしましょう。

目鼻口耳の特徴を見極める観察術

パーツは記号の誘惑が強い領域です。似せる核は配置の関係と回転の読み取りにあります。最初に大きさや幅を決めず、回転で幅が変わる性質を優先します。光で現れる形を追い、線で輪郭を作らない工夫が効きます。

目の形はまぶたの厚みで決まる

目を楕円で描くと固まります。上瞼の厚みと眼球の丸みで形を決めます。涙丘の位置で回転を読み、上瞼の影で眼球の張りを示します。瞳孔は最明部を避け、黒で埋めないと映り込みが生きます。睫毛は群れの方向だけで十分です。

鼻と口は面の切り替えで見せる

鼻梁は面の境です。輪郭の線ではなく、影のエッジで立ちます。小鼻は上下の面で分け、鼻先は反射で丸みを示します。口は上唇が暗く、下唇は反射が強いです。口角は口輪筋の回転点で、線で上げず影の切り替えで示します。

耳と生え際で年齢が出る

耳は厚みが情報です。軟骨の起伏をすべて追わず、溝の奥と外縁の差で整えます。生え際は連続の波で作り、額からの面の回転を見せます。年齢は耳珠の厚みと生え際の形で変化が出ます。形の差は線ではなく、面の量で伝えます。

| 部位 | 見る基準 | 注意点 | 仕上げの鍵 |

|---|---|---|---|

| 目 | 上瞼の厚み | 白目を白で残さない | 黒目の縁を最暗にしない |

| 鼻 | 鼻梁のエッジ | 小鼻の張り過ぎに注意 | 反射光で丸みを出す |

| 口 | 上唇と下唇の明暗差 | 口角を線で上げない | 下唇のリムライトを狙う |

| 耳 | 外縁と溝の高低差 | 情報を詰め込みすぎない | 厚みを影で示す |

| 髪 | 大きな流れ | 細線で埋めない | 光の帯で方向を出す |

実例:遠側の目を小さく描きすぎる癖がありました。回転を先に決める練習を続けると、目の幅は触らずに似ることが増えました。配置と面の切り替えを優先すると、細部は少なくても印象が整いました。

ベンチマーク:・瞳孔は最暗にしない。・鼻先の反射は一点だけ。・口角は影で上げる。・耳の溝は一つ省く。・髪のハイライトは帯で置く。・最暗部は一点。・輪郭は焦点だけ硬く。

パーツは情報過多になりやすい領域です。線を足す前に役割を決め、面で語る割合を増やすと映えます。観察の焦点を回転と切り替えに置きます。配置が決まれば似ます。細部を引き算して、印象の核に寄せましょう。

写真と実物の描き分けと資料活用

写真は止まって観察でき、実物は情報量が豊かです。どちらも利点と罠があります。目的に応じて使い分けると練習効率が上がります。写真の歪みを見抜き、実物の変動を設計に取り込みます。

写真の歪みと情報の偏り

広角は鼻が大きく、望遠は奥行きが圧縮されます。露出で影が消え、シャープネスで輪郭が硬くなります。写真をそのまま写すと硬い絵になります。歪みを補正し、光源を仮定して陰影を再設計します。必要な情報だけを抽出します。

実物の変動を設計に落とす

実物は姿勢と表情が動きます。最初に構図と向きを決め、戻らない設計にします。視線が動くなら一点に集めて描きます。変動を線で追うと散らかります。大きな面と影で安定を確保し、細部は最小限の更新に留めます。

資料の選び方と管理

練習では同じ条件の写真を集めます。斜光で影が明確なものが学習しやすいです。顔の向きや年齢の幅を整理し、目的別にフォルダを分けます。記録は光源と焦点をメモします。復習のときに設計の比較ができます。

観察の対象を変えると学びが分散します。写真と実物の利点を意識し、練習課題を分けると吸収が速くなります。写真では陰影の設計を、実物では回転の読みと時間管理を磨きます。資料は目的のために整備しましょう。

練習計画とフィードバックの習慣化

練習は量より設計を繰り返すことです。時間と課題を固定すると上達が見えます。記録を残すと再現性が上がります。描きっぱなしにせず、評価の言葉を決めてから次を描きます。

一週間の練習メニュー

短時間で回せる課題を固定します。構図と比率、陰影とエッジ、パーツ観察、仕上げの四本柱です。各日で焦点を一つに絞り、時間を区切ります。終了時に一行で評価を書きます。次の課題の宣言で終えると継続しやすくなります。

自己講評の言葉を用意する

評価は曖昧だと再現できません。「鼻梁のエッジが強すぎた」「口角を線で上げた」など、行動に近い言葉で残します。次回は逆の行動を宣言します。講評は欠点探しではなく、次の手の設計図です。短く正確に書きます。

作品の保存と見返し

紙は日付と課題名を書いて保存します。撮影して同条件で並べると差が見えます。三週間で一度、同じモデルを再挑戦します。変化が見えるとモチベーションが保てます。評価の言葉が増えるほど速度が上がります。

- 一回二十分で課題を一つに絞る

- 開始前に目標の通過基準を書く

- 終了時に一行講評を残す

- 三日ごとに焦点を入れ替える

- 週末に五分で振り返る

- 三週間後に同課題を再試行

- 月ごとにベスト三枚を選ぶ

注意:時間だけを増やしても精度は上がりません。課題の焦点を一つに絞り、通過基準を宣言します。講評は短く行動に直結させます。書ける言葉の数が再現性の指標になります。

コラム:クロッキーで速さを鍛えると、当たりの精度が上がります。速い線は迷いを隠すのではなく、決断を促します。制限時間は緊張を生みますが、判断の質を磨きます。短時間の積み重ねは集中の筋トレです。

練習は日程より言葉の質で伸びます。評価の語彙が増えると、設計が細かくなります。時間は短くても、焦点と通過基準があれば濃度は上がります。習慣化は工夫の数で支えられます。続ける仕組みを先に作りましょう。

まとめ

似顔絵のデッサンは、比率と陰影の設計で安定します。線を増やす前に役割を決め、光源を固定して焦点を作ります。回転と切り替えを観察の核に置き、面で語る割合を増やします。手順を固定すると再現性が上がり、短時間でも似ます。

練習は量より仕組みです。課題の焦点を一つに絞り、通過基準と講評の言葉を用意します。写真と実物の利点を使い分け、資料を目的別に整備します。小さな成功を積み上げると判断の速度が増し、作品の印象が安定します。