風景を描くという行為は、単なる再現にとどまらず、自然との対話でもあります。

特に「リアルな鉛筆画」としての風景デッサンは、光・影・構図・質感すべてを意識的に取り込み、一枚の絵に“空気感”を宿らせることが求められます。しかしながら、どう描き始めればいいか分からない、構図が単調になってしまう、細部がうまく描けない……そんな悩みを抱える方も多いのではないでしょうか?

本記事では、「風景 デッサン」や「リアル 鉛筆画 風景」というキーワードで検索された方が求めている、構図設計から質感描写、光と影の演出技術までを網羅的に解説します。

これから風景デッサンを始める方も、さらにレベルアップを目指す経験者も、確かなステップで実力を伸ばせるよう、実践的な内容をふんだんに盛り込んでいます。

基本設計の立て方:風景デッサンの始め方と基本的な構図

風景デッサンに挑戦する際、最初に意識すべきは構図と設計です。リアルな鉛筆画風景を目指すには、自然をどのように観察し、どう捉えるかが基盤となります。本章では、観察から始まり、スケッチ、構図の考え方、奥行き表現、そして練習法まで、実践的な基本設計の流れを段階的に解説します。

観察の重要性:自然の中での学び

- 風景を描くには、まずその「仕組み」を理解することが肝要です。

- 自然界の形状は常に変化しており、観察する力こそが写実性の基礎になります。

- 光と影の関係、地形や木々の配置、遠近の関係性を意識して観察を繰り返しましょう。

たとえば、朝の山と夕方の海では光の反射や色味が大きく異なり、それぞれの特徴を捉えることで、より豊かな鉛筆画風景に仕上がります。

シンプルなスケッチからスタート

鉛筆一本で始められるスケッチは、風景デッサンの入り口に最適です。木や建物、川などを対象に、まずはアウトラインだけで描き、そこから徐々に陰影を加えていく練習を積みましょう。

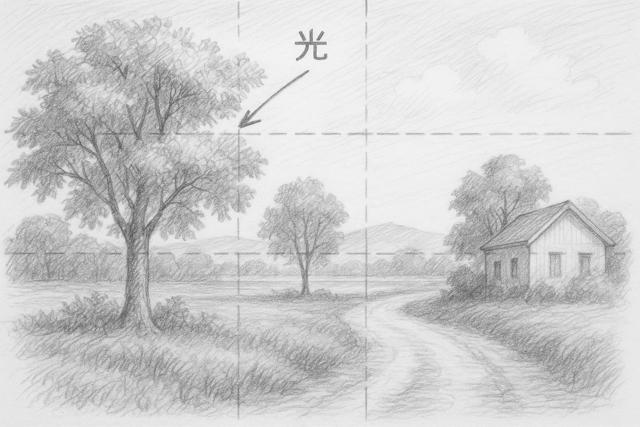

3分割法を活用した構図の基本

| 配置法 | 効果 |

|---|---|

| 3分割構図(横) | 地面・対象物・空をバランス良く配置できる |

| 3分割構図(縦) | 左右の遠近や視線誘導に適している |

リアルな鉛筆画風景では、この3分割法を応用することで、画面の中に緊張感と調和を生み出すことができます。特に、自然物と人工物が混在する風景には有効な手法です。

奥行きを感じさせる遠近法の基礎

遠くの山は薄く、手前の草は濃く描く――この視覚的な奥行きの再現が風景デッサンの肝です。以下のようなテクニックを覚えておきましょう。

- 線の強弱をつける(手前を濃く・遠くを淡く)

- 重なりを意識する(物体を前後に重ねる)

- 収束する線(消失点)を利用する

修正と練習の重要性

一度で完成させようとせず、何度も修正することで自然と技術が磨かれます。特に風景デッサンにおいては、構図や陰影の微調整が作品の完成度に直結します。

失敗を恐れず、同じモチーフを何度も描くことが「リアルな鉛筆画風景」へと近づく一歩です。

細部の魔法:樹木、道路、建物の詳細な描写テクニック

自然な風景デッサンにおいて、細部の描写は作品全体のリアリティを大きく左右します。ここでは、樹木の質感、道路の遠近感、建物の構造など、リアルな鉛筆画風景を成立させるための具体的な技術を詳しく紹介します。

樹木の生命感:葉っぱの質感と構造

一本の樹木には、幹、枝、葉といった多くの要素があります。質感の違いを表現するためには、以下のような技法が有効です。

- 幹は硬い鉛筆(2H~H)で直線的に描く

- 葉は柔らかめの鉛筆(2B~4B)でふわっとしたタッチに

- 影の部分はクロスハッチングで深みを出す

風に揺れる枝先や陽を透かす葉の様子を描くには、観察と工夫が必要です。

道路の奥行き:視点と質感のバランス

舗装道路ならザラザラした質感、田舎道なら砂利や草を含めたテクスチャーの描き分けが重要となります。鉛筆の角度や筆圧の変化で質感を出しましょう。

建物のリアリティ:形状と材質の差異

人工物である建物は、自然物と比べて規則的な線が多く、パースの精度が求められます。以下のような観点で描くと精度が上がります。

| 要素 | 描写のポイント |

|---|---|

| 屋根 | 勾配と陰影で立体感を出す |

| 壁面 | タイルや板材のパターンを細かく描く |

| 窓 | 反射と透過の違いを鉛筆濃淡で描き分け |

光と影の演出:日中から夜景までの照明と影の描き方

風景デッサンでリアルな印象を与える最大の要素が「光と影」です。光の方向、強さ、色温度によって、同じ風景でもまったく違う印象になります。本章では、時間帯に応じた照明の描き方と、鉛筆画風景で活用できる影の処理テクニックを紹介します。

日中の直射日光:明瞭な影の形成

晴天時の日中は、物体の影がシャープで強いコントラストになります。以下のように描きましょう。

- 影の輪郭は明確に描く

- 影の内部は均一に塗りつぶす

- 光の当たる面は紙の白さを活かす

特に風景の中の建物や樹木の影は、リアルな鉛筆画風景の演出に不可欠です。

薄暮の柔らかな光:滑らかなグラデーション

濃淡の境界をぼかし、繊細に描写することで幻想的な雰囲気を演出できます。

夜の人工照明:強弱のコントラスト

街灯や室内灯など、夜の光源は局所的でコントラストが強くなります。特に以下の点を意識すると、リアルさが増します。

- 光源周辺は明るく、離れるにつれて暗く

- 反射光も考慮して描写

- 真っ黒に塗らず、テクスチャーを残す

水の描写マスター:質感から動き、反射までのテクニック

風景デッサンの中でも「水の描写」は難易度が高い分、完成度を大きく左右する要素です。川、湖、海、雨など水の状態は多様であり、それぞれ質感や動きを理解したうえで描写する必要があります。このセクションでは、リアルな鉛筆画風景に欠かせない水の表現方法について、3つの観点から詳しく解説します。

水面の質感:平滑から波立つ表面まで

鉛筆で水面を描く際は、以下のポイントを意識しましょう:

- 水面の揺れをジグザグや曲線で表現する

- 反射は実像を上下反転したものとして描く

- 鉛筆の濃淡を使い分け、光と影のバランスを調整する

特に風景デッサンでは、静かな湖や田んぼの水面などが構図のアクセントになります。

水の動き:流れと波の描写

流れる水は、線のリズムと方向性を意識すると自然な描写になります。

- 流れの方向に沿ったストロークを重ねる

- 波の間隔と大きさを調整して奥行きを出す

- 鉛筆を寝かせて面で描写し、水の透明感を表現する

海の波や川の流れを描く場合は、「連続したリズム」を意識するとリアリティが増します。

反射の魔法:水面に映る景色と光

水面に映る空や木々、建物などの「反射」は、風景デッサンを印象深く見せる要素です。

| 要素 | 描き方のポイント |

|---|---|

| 空の反射 | グラデーションを鏡像として表現する |

| 樹木の反射 | 本体よりも少し淡く、歪んで描く |

| 人工物の反射 | 垂直方向の対称を意識する |

この反射表現が加わるだけで、鉛筆画風景に一層の深みと現実感を加えることができます。

風景画における遠近法の活用:奥行きと空間感の表現

風景を描くうえで、空間の広がりや奥行きを適切に伝えることは非常に重要です。この章では、遠近法を応用して空間感を正確に伝えるための基礎と応用技術を整理します。リアルな鉛筆画風景を構築するうえで避けて通れない視覚的ルールです。

基本の一点透視法:単一の消失点を中心に

一点透視法では、全ての線が一点に収束する構図を活用します。

- 道路や鉄道、建物の廊下などに適用しやすい

- 視線誘導効果が強く、主題を引き立てる

- 消失点の位置が構図全体の印象を決める

この技法は初心者でも習得しやすく、風景全体に統一感を与える力があります。

二点透視法の応用

少し高度な技法ですが、立体感のあるデッサンを実現でき、プロの鉛筆画風景では定番の構図法です。

濃淡と大きさで奥行きを表現

遠近法だけでなく、「視覚的濃淡」や「モチーフの縮尺変化」も奥行きの鍵です。以下の対比を活用しましょう:

- 手前:濃く・大きく・詳細に

- 奥:淡く・小さく・簡略に

この効果を使いこなすことで、遠くの山々や霞んだ建物が自然に見えるようになります。

空の描き方:デッサンや鉛筆画における基本とコツ

空は風景デッサンの印象を左右する背景の大部分を占める重要な要素です。何も描かない空白とせず、光、空気、時間の変化を表すキャンバスと捉えて描写することで、リアルな鉛筆画風景をさらに豊かに演出できます。

必要な鉛筆とその選び方

空の描写には、柔らかく均一なトーンが求められます。そのためには、以下の鉛筆が適しています。

- 2H~H:明るい部分の空

- HB~2B:雲や陰影の部分

- 4B以上:夜空や重い雲の表現

鉛筆の硬度を使い分けることで、空気感のある描写が可能になります。

グラデーションの技術

空を描くうえで最も重要なのが「グラデーション技法」です。以下の手順で滑らかに仕上げましょう:

- 鉛筆を寝かせて大きく塗る

- ティッシュや指で優しくぼかす

- 硬い鉛筆で必要な箇所のみ修正する

グラデーションが上手くいくと、それだけで作品の完成度が大きく跳ね上がります。

雲の陰影表現

- 光源を意識して明るい面と影の面を分ける

- 影を鉛筆で塗り、雲のふわふわ感をぼかしで調整

- 形は不規則で、重なりや透明感も取り入れる

空は常に変化しており、その一瞬の様子を切り取ることが「リアルな鉛筆画風景」を創り出すための鍵となります。

まとめ

風景デッサンをリアルに仕上げるためには、構図の工夫・遠近法の理解・光と影のコントロール・細部の質感表現・空や水といった自然要素の描写まで、多岐にわたるスキルが必要です。ただし、それぞれを一歩ずつ身につけていくことで、初心者でも着実に成長が見込めます。

まずはシンプルなスケッチから始め、観察力を磨きつつ、構図の法則や陰影のロジックを理解することが第一歩です。さらに、鉛筆の使い分けやタッチの変化によって、木々の葉の質感や建物の立体感もリアルに描けるようになります。

本記事で紹介した技術や考え方を繰り返し実践することで、あなたの風景画は確実に“伝わる絵”へと進化していくはずです。焦らず丁寧に、自然の美しさを紙の上に描き出してみましょう。