鉛筆デッサンにおいて「鼻」をリアルに描くことは、多くの初心者がつまずきやすいポイントです。なぜなら、鼻は輪郭がはっきりしない上に、光と影の構成で立体感を演出する必要があるからです。

しかし、基本形・軸・陰影・構造の理解を段階的に学べば、誰でもリアルな鼻を描けるようになります。

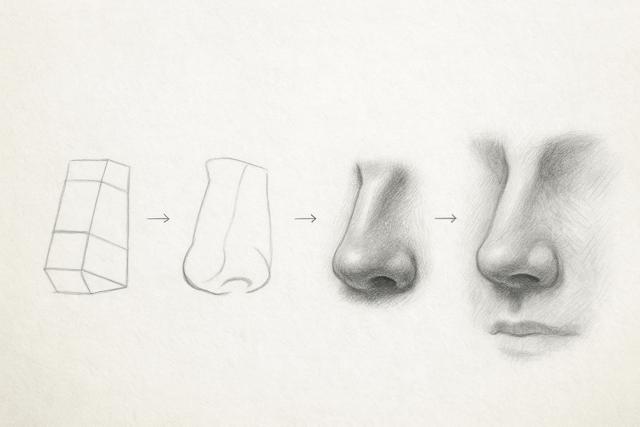

本記事では、円柱・球体から始める鼻の描き方をベースに、構造把握から陰影・質感・顔全体とのバランスまで、段階的かつ実践的に解説。

デッサン初心者にもわかりやすく、かつ確実にスキルアップできるよう、具体的なコツとテクニックを丁寧に紹介しています。鉛筆の使い分け・ぼかし技法・観察法も交えて、あなたの表現力を一段階アップさせましょう。

鉛筆デッサンで鼻を描く基本ステップ

「デッサン 鼻」というテーマにおいて、まず重要なのは段階的な描写の理解です。

人間の鼻は単なる突起ではなく、複雑な立体で構成され、陰影や骨格の違いによって印象が大きく変わります。このセクションでは、鼻の描き出しにおける基本ステップを、図形から立体、バランスまで体系的に解説していきます。特に初心者がつまずきやすい「形の取り方」「陰影の捉え方」に重点を置いて説明します。

基本形を捉える(円柱・球体)

- 鼻全体を「円柱」で捉える

- 鼻尖(てん)を「球体」として構築

- 鼻翼(小鼻)は「半球」や「楕円」へと置き換え

鼻の形を写実的に描こうとすると、細部ばかり気にしてしまいがちです。しかし、まずは大まかな立体感を掴むことが大切です。鼻筋から鼻尖までを一本の円柱と見立て、その先端に球体をのせるようなイメージで描き始めると、全体像がつかみやすくなります。

軸とプロポーションを意識

正確な鼻の表現には「軸の意識」が不可欠です。特に、顔の中心を通る垂直軸と、鼻自体の中心軸をしっかり合わせることで、歪みのない描写になります。また、鼻の長さや幅の比率も重要です。以下のような比率表を参考にしましょう。

| 部位 | 標準的な比率 |

|---|---|

| 鼻根~鼻尖 | 1 |

| 鼻翼の幅 | 両目の間隔と同等 |

| 鼻柱の厚み | 鼻翼の1/3程度 |

輪郭線の強弱を整える

鉛筆デッサンでは「線の強さ」が立体感を左右します。特に鼻の輪郭線は、硬く描きすぎると不自然になりやすいです。次のような意識を持ちましょう。

- 光源側は輪郭を「弱く」または「省略」

- 影になる側を「やや強く」

- 鼻筋は線でなく「陰影」で表現

中心線と位置関係の確認

鼻の位置が顔全体に対してズレてしまうと、違和感が生まれます。顔の中心線(縦方向)と、眉間~口元の距離に対する「鼻の中間配置」がポイントです。特に斜めの顔では、鼻の付け根と鼻柱の角度が変化します。補助線を用いて正確な位置をとらえましょう。

光源を意識した陰影の基本

鼻を立体的に描くには「光と影の関係性」を把握する必要があります。例えば左上から光が当たる構図では、右下に向かって自然な影ができます。このとき意識すべきは次の3点です。

- 鼻柱と小鼻の間の「落ち影」

- 鼻筋のハイライト

- 鼻下の「影のグラデーション」

このように光源に合わせて描写を変えることで、リアルな鼻の立体感が生まれます。

鼻の立体を意識した描き方

基本的な形を把握したら、次に重要なのは立体感の構築です。鼻は真正面から見ても、微妙な奥行きと高低差が存在し、見る角度によってシルエットが大きく変化します。このセクションでは、実際にデッサンで鼻を描く際に意識すべき立体構造や角度補正、部位ごとの比率について具体的に解説していきます。

立体構造(台形・楕円)でとらえる

鼻の上部(鼻根~鼻梁)は「縦長の台形」として捉えると形が取りやすくなります。そして鼻翼は「楕円形」を重ねることで、より立体的な印象を持たせることが可能です。

以下のように簡略化すると理解が深まります:

- 鼻根~鼻尖:縦長の台形

- 鼻翼(小鼻):横に広がる楕円形

- 鼻柱:太さを持たせた長方形

このような「積み重ね」方式で描くことで、構造的な正確さが増します。

パースや角度への対応

斜めや下から見上げた顔の場合、鼻の見え方は劇的に変化します。ここで重要なのが「パース(遠近法)」の理解です。たとえば以下のようなケースがあります。

| 視点 | 変化の特徴 |

|---|---|

| 正面 | 鼻柱・鼻翼は左右対称に見える |

| 斜め上 | 鼻梁が短く見える・鼻の穴が目立つ |

| 斜め下 | 鼻筋が長く・小鼻が隠れる |

描く角度に応じて、楕円の傾きやパーツの重なりを調整することが重要です。

鼻梁・鼻尖・鼻孔の比率

鼻をリアルに描写するためには、各部位の比率を把握しておく必要があります。以下は一般的な成人男性の平均比率ですが、個人差も考慮しましょう。

- 鼻梁(びりょう):全体の60%

- 鼻尖(びせん):20%

- 鼻孔部分:20%

これらのパーツの「高さ」と「幅」も調整しながら描き込むと、より立体感のある鼻表現に近づけます。

光と影で立体感を出すテクニック

鼻のデッサンでは、単に形をとるだけでなく「陰影によって立体を感じさせる」描写が重要です。このセクションでは、光源の設定からグラデーションの技法、そして柔らかな境界線処理まで、リアリティを追求するための陰影技術を中心にご紹介します。

光源の方向を明確にする

まず最初に、絵を描く際には「光の方向」を明確にしましょう。特に鼻は立体感があるパーツなので、光の当たり方一つで印象が大きく変化します。

おすすめの光源位置:

- 左上から:最も自然で初心者にも描きやすい

- 右上から:顔の傾きに変化をつけたい場合に有効

- 真正面:フラットになりやすく、中上級者向け

グラデーションで陰影をつなぐ

陰影を描くとき、境目をはっきりさせすぎると「立体感」が損なわれます。重要なのは「中間調(ミッドトーン)」を活かすことです。

グラデーション作成のポイント:

- 鼻のハイライトを残す(紙の白を活かす)

- 中間トーンを鉛筆の重ね塗りで構築

- 影の境目はさっぴつや指でぼかす

境界をぼかして柔らかく

鼻と頬のつなぎ目や、鼻の側面と影との境界は、あえて「ぼかす」ことで自然な印象になります。輪郭を硬く描きすぎると彫刻のように固い印象になってしまいます。

ぼかしに有効な道具:

- 綿棒

- さっぴつ(擦筆)

- ティッシュ(軽く撫でる程度)

ただし、ぼかしすぎると「のっぺり」した印象になるので、エッジとのバランスが重要です。

リアルな質感を仕上げるテクニック

鼻をリアルに見せるためには、単なる形状や光と影だけでなく「質感の描写」が不可欠です。特に鉛筆デッサンでは、ツヤ感・皮膚の凹凸・微妙なトーン変化などを繊細に表現することで、写実的な仕上がりに近づきます。このセクションでは、ハイライト処理、濃淡調整、輪郭の微調整など、鼻の最終仕上げで重要なテクニックを取り上げます。

ハイライトを練り消しで表現

リアルな鼻のデッサンでは、光の反射=ハイライトをどう処理するかが鍵です。練り消しゴムを使って、以下のように白抜きしましょう。

- 鼻筋の上部:光が最も当たる部分に小さな面で白抜き

- 鼻尖(びせん):反射光が集中する丸みを帯びた部分

- 鼻孔周辺:皮膚の張りによって生まれる微光

練り消しは「スタンプするように軽く押し当てて」トーンを整えましょう。強くこすると紙が傷みやすいため注意が必要です。

細かい濃淡の調整

鼻の立体を支える陰影は、実は「微細な濃淡の集積」によって構成されています。以下のテクニックが有効です。

| 部位 | 濃淡調整のポイント |

|---|---|

| 鼻根〜鼻筋 | HB〜2Bで薄めに繰り返し塗る |

| 鼻翼の下 | 3B〜5Bで重ね塗り、さっぴつで柔らかく |

| 鼻柱の影 | 2Bで整えた後、ハイライトと境界を馴染ませる |

鉛筆の持ち方を変える(寝かせる/立てる)だけでも、質感が大きく変わります。

エッジと輪郭の微調整

最後に確認したいのは「線の終わらせ方」です。特に鼻の下の境界や、小鼻と頬のつなぎ目では、急激な明暗変化がないため、輪郭をあいまいにする必要があります。

具体的には以下の方法を試してみましょう:

- HB鉛筆で境界をなぞり、内側へトーンを流し込む

- 指や綿棒で輪郭を擦る

- 一度濃く描いた線を練り消しで薄める

微調整によって「リアルな空気感」が生まれます。描き込みすぎず、余白を活かすのもコツの一つです。

顔全体のバランスを意識した鼻描写

鼻は顔の中心に位置するパーツであり、目・口など他のパーツとの位置関係がズレると、顔全体の印象が不自然になります。このセクションでは、正面・斜め・横顔などの角度に応じた鼻のバランスと、実際の観察を通じたデッサンの精度向上方法について紹介します。

目・鼻・口との位置関係

顔の黄金比を意識することで、鼻の配置がぐっと自然になります。以下のような関係性があります。

| 顔の部位 | 配置の目安 |

|---|---|

| 目 | 両目の間=鼻翼の幅 |

| 鼻 | 目の中央から垂直に下ろした位置 |

| 口 | 鼻柱の中心と口角が垂直に並ぶ |

この比率をガイドラインとして、顔全体の配置を描いてから鼻に着手するのが効果的です。

正面・斜め・横顔の比較

同じ人物でも、描く角度によって鼻の形状は大きく変化します。以下のリストは角度ごとの変化点を整理したものです。

- 【正面】 鼻筋と鼻翼が対称に見える。構造が最もシンプル。

- 【斜め】 片側の鼻翼が隠れる。鼻柱の位置が中央からズレる。

- 【横顔】 鼻梁の角度、鼻尖の形がより顕著に見える。

斜めの構図を描く際は、「消失点とパース」を意識してガイドラインを引くと形が安定します。

鏡で実物の観察を取り入れる

最も効果的な練習方法の一つが「自分の顔を鏡で観察すること」です。特に鼻は自分自身でも観察しやすいため、次のようなメリットがあります。

- リアルな光と影を確認できる

- 左右の非対称を意識できる

- 角度や距離を自分で変えて観察できる

デッサンは観察力がすべての基本。実物から得られる情報量は、写真よりも格段に多くなります。

初心者が知るべき描き方のコツ

ここまで鼻の構造や光の扱いを学んできましたが、最後のセクションでは、初心者が描き始める際に押さえておきたい基本的な「描き方のコツ」を紹介します。鉛筆の種類や道具の選び方、段階的な描写の進め方など、実践的な内容を整理しました。

アウトラインのトレースから始める

初心者がまず練習すべきは、「輪郭をなぞる作業」です。なぞることで目と手のリンクが強まり、形の感覚がつかめます。

トレース練習の手順:

- 写真や教材の上に薄紙を重ねる

- HB〜Bの鉛筆で輪郭をなぞる

- 描いた後に「どこが曲がったか」を確認

慣れてきたら、下描きを自分で作る練習へ移行しましょう。

シャーペン~6B~10Bで段階描写

鉛筆デッサンでは、鉛筆の硬さを使い分けることで陰影の幅を広げられます。以下は基本的な使用ガイドです。

| 鉛筆の種類 | 用途 |

|---|---|

| シャーペン(0.3〜0.5mm) | 下描き・アウトライン |

| 2B〜4B | 中間トーン・基本陰影 |

| 6B〜10B | 深い影・輪郭の強調 |

濃い鉛筆は「寝かせて広く塗る」ことで滑らかに表現できます。反対に、シャーペンは「立てて使い細かい線」を活かします。

綿棒やさっぴつでぼかし技法

初心者が立体感を出すために有効なのが「ぼかし」です。特に、以下のような場所では活用が効果的です。

- 鼻梁の中間トーンの境界

- 小鼻下部の落ち影

- 鼻の下と上唇のつなぎ目

ぼかすことで「鉛筆で描いた感」を和らげ、柔らかな肌質を表現できます。使いすぎには注意が必要ですが、ほどよく取り入れることで質感が向上します。

以上、6セクションにわたり「デッサン 鼻」の描き方を解説しました。初心者の方でも段階的に学べる構成にしていますので、ぜひ実践しながら読み進めてみてください。

まとめ

鼻のデッサンは一見難しそうに見えますが、円柱や球体といった基本形を意識することで、構造を捉えやすくなります。さらに、中心線や輪郭、光源の方向を考慮することで、立体感のある自然な鼻が描けるようになります。

パースの理解や顔全体とのバランスも重要な要素となるため、目や口などの他のパーツとの位置関係にも注目しましょう。道具選びやぼかし技法、ハイライトの入れ方など、実践的な工夫もあわせて習得すれば、より写実的で魅力的なデッサンが可能になります。この記事を参考に、ぜひ自分のスタイルを見つけながら、鼻のデッサンに挑戦してみてください。