動物をデッサンするというと難しそうに思えるかもしれませんが、実は基本の形を意識するだけでグッと描きやすくなります。「円・楕円・直線」などシンプルな図形に分解することで、複雑に見える体の構造も理解しやすくなります。さらに、骨格や筋肉の流れを捉えることで自然なポーズが描けるようになり、毛並みや陰影の描写でリアルな表現へと一歩進めます。

本記事では、初心者にも分かりやすくステップを分けて解説しながら、動物のデッサンを魅力的に仕上げるためのテクニックを丁寧に紹介します。シルエットの取り方から質感・陰影の表現まで、しっかり身につければ、あなたのデッサンは確実にレベルアップするでしょう。

- 基本形から捉える方法

- 毛並みや陰影の描写のコツ

- 動き・表情を魅力的に仕上げるテクニック

これから動物デッサンを始めたい方や、もっとリアルに描きたいと感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。

動物デッサンの基本的な形の捉え方

動物をデッサンで描く際には、複雑に見える体の構造をシンプルな形に分解して捉えることが最も基本的で効果的なアプローチです。このセクションでは、初心者が「見て描く」ための第一歩となる形の理解とその捉え方、骨格やプロポーションの重要性、道具の選定までを網羅して解説します。動物を描く技術を高めたい人にとって、必須の内容となるでしょう。

基本形(円・楕円・直線)でシンプルに捉える

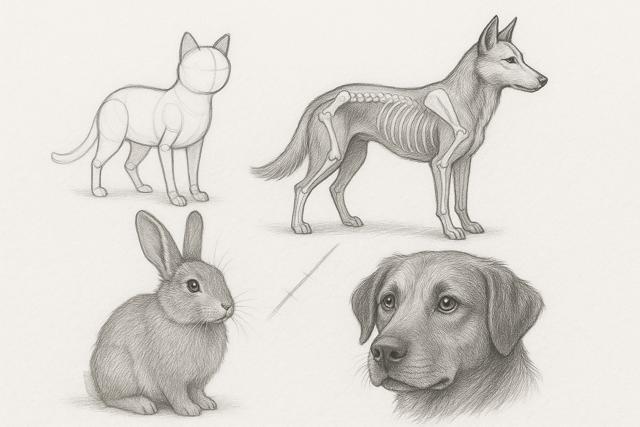

多くの動物は円、楕円、直線といった基本形に置き換えて構造を理解することができます。たとえば、猫の頭部は球体、胴体は楕円、脚は円柱のように考えられます。こうした分解によって、立体の感覚を持ちながら描き進めることが可能になります。

骨格と筋肉の流れを意識する描き方

動物の形は、表面に見える毛皮や皮膚だけではなく、その下にある骨格と筋肉の流れによって決まっています。特に四足動物の肩甲骨や骨盤、背骨のラインを意識すると、自然なポーズや躍動感が生まれます。解剖図や骨格模型を参考にして描く練習は非常に有効です。

プロポーション比率を整えるコツ

プロポーションのズレは、絵の印象を大きく左右します。犬や馬など、種類によって比率は異なりますが、頭部と胴体、脚の長さなどの基本比率を観察しながら描くことで、全体がバランスよく仕上がります。定規を使って目視で測る練習を積みましょう。

ガイドライン・補助線の使い方

ガイドラインはポーズやパーツの位置を把握するのに非常に有効です。特に頭部の向きや脚の配置は、中心線や傾き線を入れることで精度が高まります。動物を描く際にも、まず十字線や背骨の曲線をガイドとして引き、全体の構造を整理しましょう。

鉛筆・木炭など道具選びのポイント

描写のクオリティを左右するのが使用する画材です。線の繊細さを重視するならH〜HBの鉛筆、柔らかい陰影を出すにはB系の鉛筆や木炭が適しています。紙もツルツルしたスケッチブックではなく、ややざらつきのある紙を使うことで、質感が出やすくなります。

- 円・楕円で形を分解するとバランスが整いやすい

- 骨格や筋肉の理解は自然な動きを表現する基盤

- 補助線を使って正確な配置を心がけよう

- 道具により描き味・仕上がりに大きな差が出る

毛並みや質感をリアルにする描写テクニック

動物の魅力を引き出すには、毛並みのリアリティが欠かせません。ただ線を重ねるだけではなく、毛の生える方向や長さ、光の反射を意識することで、ふんわりとした手触りやツヤ感までも表現できます。このセクションでは、毛並みをリアルに描くための具体的な手法を紹介します。

| 毛質 | 描き方 | 向いている動物 |

|---|---|---|

| 柔毛 | 軽い筆圧、細い線 | 猫、うさぎ |

| 硬毛 | 強い筆圧、短いストローク | 犬、馬 |

| 光沢毛 | 光を残して描く | 短毛犬、水鳥 |

陰影で立体感を出す描き方

平面的な線画に深みを与えるには、陰影による立体表現が不可欠です。光と影をコントロールすることで、被写体の奥行きや空間感が際立ちます。ここでは、光源の設定から陰影の付け方、トーン表現、ハイライトの使い方まで詳しく解説します。

光源の決め方と明暗の付け方

最初に光源の位置を明確に決めることが、陰影表現の成功を左右します。斜め上からのライティングは自然で立体感が出やすく、動物の顔や胴体に陰影をつけるのに最適です。影と光の境目に注意しながら、滑らかなトーンでつなげるとリアルになります。

クロスハッチングでトーンを整える

クロスハッチングとは、交差する線を重ねることで濃淡を出す技法です。柔らかい面には密度を薄く、暗い部分には密に重ねていくと、自然なグラデーションになります。毛並みに沿ってタッチを加えると、立体感と質感が同時に表現できます。

練り消しゴムでハイライト表現

明るい部分を表現するには、練り消しゴムを用いてトーンを部分的に取り除く方法が効果的です。光が当たっている耳や鼻の先、瞳などに使用すると、立体感が一段と強調されます。練り消しで描く感覚を養うと、細やかな表現が可能になります。

- 光源の位置を常に意識する

- トーンは滑らかに、段階的に重ねる

- ハイライトは練り消しで丁寧に抜く

初心者でも描ける練習ステップ

動物デッサンを学び始めたばかりの人が直面しやすいのは、「どこから描けばよいのか分からない」という課題です。このセクションでは、初心者が段階的に上達するための練習法をステップごとに紹介します。シルエット、明暗、ディテールという流れに沿って、着実にスキルアップする道筋を解説していきます。

シルエットを捉える簡単練習法

まず取り組むべきは、「シルエット」を描く練習です。これは、動物の外形だけを見て線でなぞる訓練で、全体のバランス感覚を育てるのに非常に有効です。目や毛などの細部は描かず、影絵のように全体の形を描くことに集中します。犬や猫、鳥の横姿など、シルエットが明確な写真を選ぶと効果的です。

明暗をつけて立体感を出す手順

次に練習するのは、光と影を意識したトーンの描写です。最初は単純な球体や箱で光源の当たる位置と影を描き分ける練習を行い、徐々に動物の頭部や胴体といったパーツへと応用していきます。3段階のトーン(明るい・中間・暗い)を意識するだけでも立体感が出ます。

詳細な毛並み・目などを描き込む

基礎ができたら、いよいよディテール描写です。毛の流れ、目の輝き、鼻の湿った質感などを繊細に描写することで、一気に絵に「命」が宿ります。ここでは細い鉛筆や練り消し、擦筆(さっぴつ)などの補助道具も効果的に使いながら、質感と表情の描き分けを目指しましょう。

- ステップ1:5分スケッチでシルエットを描く

- ステップ2:光源を設定して明暗トーンを加える

- ステップ3:目や毛の質感などディテールを描く

動きのあるポーズの捉え方

動物の魅力を引き出すには、静止したポーズだけでなく「動き」を描写することが重要です。躍動感のあるポーズは見る人に生命力を感じさせ、イラストや作品に深みを与えます。このセクションでは、動きのある構図のとらえ方、ラインオブアクション、重心の捉え方、そしてシルエット表現の工夫について詳しく解説します。

講師:静止ポーズばかり描いてると物足りなく感じない?

生徒:確かに…動きがある絵って憧れます!

講師:それなら「ラインオブアクション」を使ってみよう!

ラインオブアクションで動きを捉える

ラインオブアクションとは、体全体の動きの流れを表す一本の線です。この線を先に描くことで、ポーズのリズムや躍動感を自然に表現できます。ジャンプする猫、走る犬、羽ばたく鳥など、動物の動きはこの線を通して把握することで、より生き生きとした絵に仕上がります。

重心とバランスを意識した構図

動きのあるポーズを描く際には、重心がどこにあるかを常に意識することが重要です。四足歩行動物では脚の配置により重心が大きく移動します。片脚で踏み出す瞬間やジャンプ中の浮遊感など、バランスを考えることでポーズの説得力が高まります。

躍動感あるシルエット表現

動きのある構図では、シルエット(外形)だけでもポーズが伝わるように工夫することがポイントです。描き込みすぎず、流れを大事にした線の引き方や、余白を活かした配置を意識することで、視線を引き付けるダイナミックなデッサンが可能になります。

- アクションラインを先に描くことでポーズが自然になる

- 重心と姿勢の傾きはポーズの安定感を左右する

- 外形で動きを伝えるには線の勢いが重要

表情や質感で魅力を高める仕上げ技法

最終的な仕上げ段階では、動物の表情や細部の質感を調整することで、絵に深みと魅力が生まれます。このセクションでは、目の表情の描き方、毛や皮膚の質感の描き分け、光と影による空気感の演出方法など、「仕上げ」のクオリティを高めるためのテクニックを紹介します。

目の輝きと感情を描くテクニック

動物の目は「感情の象徴」です。輝き(キャッチライト)を入れるだけで生き生きとした印象になります。角度によって涙目に見せたり、まぶたの位置で眠たげな印象を与えることも可能です。目の描写にこだわるだけで、絵の印象は劇的に変わります。

皮膚・毛・艶など質感を描き分ける

動物は部位によって質感が大きく異なります。耳の内側や鼻はしっとりとした皮膚、背中や尻尾は毛束感、目の周囲は艶のある毛。これらを筆圧、ストローク、練り消し、ぼかしなどを使って描き分けることで、より立体的でリアルな質感が得られます。

光と影で奥行き・存在感を演出する

仕上げで差がつくのが「光と影の整理」です。全体の構成にメリハリをつけ、視線を集めたい部分(目や顔)に明るさを集中させることで、存在感のある仕上がりになります。背景を少し暗くするだけでも被写体が引き立ち、作品としての完成度が高まります。

| 部位 | 質感 | 技法 |

|---|---|---|

| 目 | 輝き・湿り気 | キャッチライト+練り消し |

| 鼻・耳 | しっとり | 擦筆+指でのぼかし |

| 背中・尻尾 | ふんわり毛束 | ストローク+階調トーン |

このように、細部へのこだわりと全体のバランスを意識することで、動物デッサンは単なる模写から「作品」として仕上がります。

まとめ

動物デッサンは、一見すると難しそうに見えますが、基本の形を正しく捉え、骨格や筋肉の流れを意識することで確実に描きやすくなります。特に毛並みや陰影の表現は、リアルさを出すうえで重要なポイントであり、筆圧やストロークの工夫によって質感の違いも明確にできます。

また、動きのあるポーズを描く際は、ラインオブアクションや重心のバランスを理解することが不可欠です。初心者であっても、ステップごとに練習を重ねることで着実に上達できます。

目や毛の質感といったディテールにこだわり、奥行きや存在感を意識した仕上げを行うことで、より魅力的な作品に仕上げることができるでしょう。この記事で紹介したポイントを実践し、自分なりの表現を見つけてください。