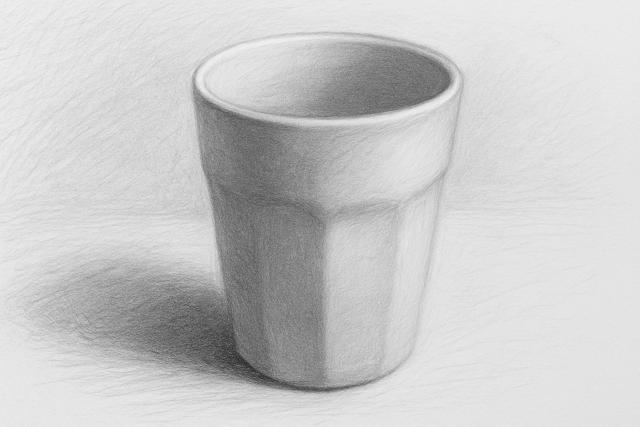

デッサン初心者から上級者まで、多くの人が一度は挑戦するモチーフ——それが「コップ」です。単純な形に見えて、実は楕円の正確な描写や光と影の繊細な表現など、基礎力を問われるテーマとして知られています。また、透明なガラス素材の質感や、反射・映り込みなどの表現には高度な観察眼と描写技術が必要不可欠です。

- 楕円や円柱の構造をどう描くか

- 光源の位置と陰影の関係

- ガラス特有の質感をどう表現するか

この記事では、「コップ デッサン」に必要な技術と考え方を、ステップごとに丁寧に解説します。これから描く方も、スキルを磨きたい方も、ぜひ最後までお読みください。

コップデッサンの基本ステップ

コップをモチーフとしたデッサンは、初心者から経験者まで幅広く取り組まれる練習課題です。単純な形状に見えて、観察力・形の取り方・質感の描写・光と影のコントロールなど、デッサンの基礎がすべて詰まっています。このセクションでは、「コップ デッサン」を完成させるまでの基本的な流れを、ステップごとに詳しく解説していきます。

観察とモチーフ選び

まず重要なのは、観察の姿勢とモチーフ選びです。コップはシンプルな円柱形ですが、ガラス製、陶器製、金属製など、素材によって光の反射や映り込みが異なります。初心者には、反射の少ない陶器のマグカップなどが描きやすいでしょう。観察では、正面からだけでなく、やや俯瞰・斜めからも確認し、どの角度が最も形と光がわかりやすいかを見極めましょう。

形取り(楕円・円柱の設置)

コップのデッサンで最初につまずきやすいのが、楕円形の飲み口の描写です。人間の視線は水平に近いため、コップの飲み口は真正面から見ると細長い楕円になります。ここを正確に捉えるためには、中心線と補助線をしっかり引いてバランスを取りましょう。底部の円も同様に楕円となるので、上下の幅・奥行きを意識して配置することが大切です。

光源と影の把握

光源がどこから当たっているかで、陰影の付け方は大きく変わります。自然光なのか、照明器具からの光かを意識し、影の落ちる位置、明暗の境界(明暗界)を丁寧に観察しましょう。コップの側面では、光が最も強く当たる箇所から徐々に影が濃くなるグラデーションを描くことで、立体感が出てきます。

質感表現のためのタッチ

質感を表現する際は、タッチの方向性と密度が重要です。たとえば陶器製なら滑らかで均一なトーン、ガラスなら細かなハイライトや微妙な反射をタッチで表現します。筆圧や鉛筆の角度も調整しながら、モチーフに合った表面の「感じ」を描き出しましょう。

仕上げと全体バランスの確認

最後は、全体のバランスを客観的にチェックします。細部ばかりにこだわると、全体が崩れてしまうことがあるため、時折デッサン全体を遠目で見ることが効果的です。背景を少し塗る、テーブルとの接地面をしっかり描くなど、完成度を高める調整もこの段階で行いましょう。

楕円の描き方と遠近法の理解

コップのような円柱形のモチーフを描く際に、最大のポイントとなるのが「楕円の描き方」と「遠近法の理解」です。正確な楕円を描けるかどうかで、立体感や空間のリアリティが大きく変わってきます。このセクションでは、遠近感を意識した楕円の構造を学びながら、正しい描写方法を身につけましょう。

| 要素 | 注意点 |

|---|---|

| 一点透視 | 奥行きを一方向にまとめる視点設定 |

| 楕円の手前・奥 | 手前は広く、奥は狭く描く |

| 中心線 | 上下のバランスをとる軸 |

| 補助線 | 楕円の幅・奥行きの目安 |

一点透視における楕円の手前・奥の違い

一点透視法では、視線の先が「消失点」に向かって収束していきます。コップを斜め上や斜め横から見る場合、飲み口の楕円は手前側が広く、奥側が狭くなります。この変化を意識することで、描写に奥行きが生まれ、自然なパースが表現できます。

中心線と補助線の使い方

円柱を正確に配置するには、まず上下の中心線を引きます。この線が楕円の左右対称性や縦方向の傾きを決定します。次に補助線を使って楕円の幅や深さを決めましょう。これらのガイドラインがしっかりあることで、形の歪みを防げます。

上下バランスの調整方法

楕円の上部と下部のバランスは、視線の高さと距離で変わります。上部は開き気味、下部は狭くなりがちですが、全体を俯瞰・見下ろしのバランスで調整する必要があります。鏡で確認したり、スマホのカメラ越しにチェックするのも有効な方法です。

光と影で立体感を出す方法

コップ デッサンにおいて、立体感を効果的に演出する最大の要素が「光と影」の描写です。このセクションでは、光源の位置に合わせた陰影のつけ方や、影の濃淡で立体感を出すテクニックを紹介します。

- ハイライトの位置と強さを明確に

- グラデーションで自然な陰影表現

- テーブルとの接地影も立体感に重要

ハイライトの残し方

ガラスや陶器のコップには、光源が直接当たる部分に明るいハイライトが現れます。ここを白く塗り残す、もしくは練り消しゴムで抜くことで、光を強調できます。形状に沿って湾曲するハイライトを意識すると、リアリティが増します。

陰影の濃淡グラデーション

影は一様ではなく、光が当たる位置から徐々に濃くなっていくグラデーションを作るのがポイントです。側面では筆圧を調整しながら、タッチを重ねて柔らかく変化させていくと自然な陰影になります。

底部・飲み口の影を重視する理由

コップの底や飲み口の影は、形状をはっきり示す重要な要素です。特に接地面では、影をしっかり描くことで物体が「置かれている」印象を強調できます。浮いて見えないように、影の密度と輪郭を丁寧に調整しましょう。

透明感・質感を表現するコツ

コップ デッサンの魅力を引き出すうえで、最も難易度が高く、かつ表現力が問われるのが「透明感」と「質感」の描写です。特にガラス製のコップは、光を透過し、複雑な映り込みや反射が発生します。このセクションでは、リアリティを高めるための観察ポイントと描写技法を詳しく解説していきます。

【描写の3大原則】

- ① 不透明・透明の違いを捉える

- ② 映り込みを形の一部として描く

- ③ 反射光と透過光を区別する

透過部分と反射の描き分け

ガラスのコップには、背面の景色や机の色が透けて見える「透過部分」と、光源や環境光が映り込む「反射部分」が同居しています。これを描き分けるには、どこが透けていて、どこが鏡のように光っているかを的確に観察する必要があります。透過部分は薄く柔らかなトーンで、反射は白抜きや強めのタッチでコントラストを持たせましょう。

映り込みをどう描くか

映り込みは、単なる「装飾」ではなく、コップの曲面や厚みを描く重要なヒントです。周囲の物体が歪んで映る様子を丁寧に観察し、あえて形を崩して描くとリアリティが生まれます。たとえば背景の窓枠が縦長に歪んで見える場合、それを大胆に取り入れることで、コップの球面が強調されます。

ガラス特有の明暗差を捉える

透明だからといって「真っ白」ではありません。むしろガラスは屈折や反射で濃い影もできます。内側の影(内影)や、液体の有無による屈折の違いを表現するためには、細かなトーンの差をつける必要があります。芯の硬さを変えながら、筆圧の微妙な調整でグラデーションをつくるのがコツです。

鉛筆の使い方と道具の工夫

コップのような微細な陰影や質感を表現するには、使用する鉛筆や道具の特性を理解し、正しく使い分けることが欠かせません。このセクションでは、描写の幅を広げるための鉛筆の選び方、補助道具の活用法、そしてタッチの工夫について詳しく紹介します。

● 濃さ別鉛筆の使い方例

- 2H~H:楕円や補助線、薄い陰影

- HB~B:全体の中間調子

- 2B~6B:強い影・背景の調整

● 道具の活用ポイント

- 練り消し:ハイライトの調整・形の修正

- ティッシュ:柔らかいトーンのぼかし

- 綿棒:細部の境界を滑らかに処理

鉛筆の種類と筆圧の調整

同じ線でも、使用する鉛筆の硬さや筆圧の強弱で印象は大きく変わります。硬い鉛筆は細く明るい線が描け、柔らかい鉛筆は濃く太いタッチになります。コップの輪郭線はHB〜Hで描き、影には2B〜6Bを使用すると自然な濃淡が生まれます。

練り消しゴム・ティッシュの活用

練り消しゴムは、描いた部分を完全に消すのではなく、トーンを調整するための「ぼかしツール」として使います。ティッシュは広い面積をなめらかに整えるのに便利です。特に透明感を出すためには、こうした道具でタッチを柔らかく仕上げる工程が不可欠です。

タッチと筆記角度の変化

鉛筆の筆記角度によって線の性質は変化します。寝かせて使えば広い面を塗りやすく、立てて使えばシャープな線が描けます。タッチを一方向に揃えるのか、クロスハッチングで重ねるのかなども、モチーフに合わせて工夫しましょう。

全体バランスの確認と仕上げの工夫

最後の仕上げ段階では、「描けているか」ではなく「見えるか」という視点に切り替えることが重要です。どれだけ描写が上手くても、全体のバランスが崩れていると完成度が下がります。このセクションでは、仕上げのチェックポイントや修正テクニックを紹介します。

先生: 描き終わったら、2〜3歩下がって全体を見直してみよう。

生徒: あ、左右の幅がちょっと違う…!

遠目チェックと画面越しの確認

描き終えた作品は、距離を取って眺めることでバランスの狂いが見えやすくなります。また、スマホで撮影して反転表示することで、見慣れた視点から離れた「第三者目線」でチェックできます。これにより、左右のズレや濃淡の偏りも修正しやすくなります。

細部⇄全体の繰り返し作業

細部を描いたら、必ず全体を見直す。この作業の往復が、完成度を大きく引き上げます。コップの口縁ばかりに気を取られて側面のバランスが崩れる、ということがないよう、常に全体像を意識しましょう。

描きすぎ防止とタイムリミット設定

描写に夢中になると、必要以上に描き込んでしまうことがあります。結果的に質感が失われ、メリハリのない作品になりがちです。そこでおすすめなのが「タイムリミット」を設けること。90分で構図→120分で描写→30分で仕上げ、といった時間配分を決めておくと、集中力を保ちやすくなります。

まとめ

コップのデッサンは、形の正確さ・光の理解・質感の描写といった描画の基本要素をすべて含んでいるモチーフです。楕円の遠近感や中心線の取り方、ガラスのような透明感を出す技術は、描けば描くほど理解が深まります。

初心者であっても、まずは観察から始めて丁寧に形を取り、段階的に陰影・質感とステップを踏んでいくことで、驚くほど上達します。また、鉛筆の硬度やタッチの工夫によって、印象も大きく変わる点も見逃せません。仕上げ段階では一歩引いて全体のバランスを確認し、描きすぎを防ぐこともポイントです。繰り返し描く中で自分なりの「リアルなコップ表現」が身についていくはずです。