ふんわり愛らしいうさぎは、鉛筆画のモチーフとして非常に人気があります。柔らかな毛並みや丸みを帯びたフォルムは、初心者でも親しみやすく、描きながらデッサン力を高めることができます。

- 輪郭のとらえ方から構造理解まで

- 陰影や毛並み表現の基本

- 背景との調和や動きの描写方法

- 初心者にやさしいステップ解説

この記事では、うさぎの鉛筆画を上達させるための具体的な描き方を、構造・表現・テクニック・構図の4つの柱を中心に、段階的に解説していきます。ぜひ参考にして、あなたのデッサン力を一歩レベルアップさせましょう。

ウサギの基本デッサンの描き方

うさぎはその丸みを帯びた柔らかいフォルムと繊細な毛並みが特徴で、鉛筆画のモチーフとして初心者にも人気のある動物です。まずは、基本の形を正しくとらえ、バランスよくパーツを配置することから始めましょう。このセクションでは、ウサギの全体構造を理解しながら描写を行うステップをご紹介します。

輪郭のとらえ方(楕円・補助線の活用)

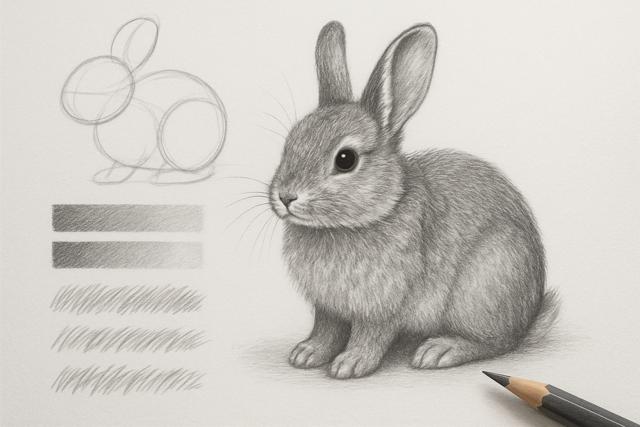

まずはうさぎの全体像を捉えるために、シンプルな図形を活用して構図をとるのが効果的です。頭部は楕円形、胴体はやや縦長の楕円、耳は細長い三角形と見立てることで、複雑な形も簡略化され描きやすくなります。

| 部位 | 基本形状 | 描写のポイント |

|---|---|---|

| 頭 | 横向きの楕円 | 目の高さと耳の起点を合わせる |

| 胴体 | 縦長楕円 | 重心が下部に来るように配置 |

| 耳 | 三角形または細長い葉 | 外側に自然なカーブを描く |

顔パーツの配置とバランス

目・鼻・口はウサギの可愛らしさを演出する重要な要素です。目は丸みをもたせて優しい印象にし、鼻は逆三角形、口元は「Y字」をイメージして軽く描きます。以下のリストを参考にして、パーツのバランスを意識しましょう。

- 目の位置は頭の中心からやや下寄り

- 鼻は目と口の間の中心に配置

- 口は小さめに描き、左右対称を意識

手足・胴体の構造を理解する

ウサギの体は胴体に比べて手足が短く、その分ぽてっとしたフォルムが魅力的です。特に後ろ足は筋肉が発達しており、太めに描くことでジャンプ力や安定感を表現できます。

描写のコツ:手前にある脚は濃い線で描き、奥は薄くすることで立体感を演出できます。

毛の流れを意識した線描

輪郭が取れたら、次は毛の質感に挑戦しましょう。うさぎの毛はとても短く細かいため、鉛筆のタッチも軽く・細くすることがポイントです。

「毛の流れに逆らわず、一定方向へ重ねることで自然な質感が出ます。」

顔立ちをリアルに表現するコツ

目に光を入れ、頬にやや丸みを持たせることで、よりリアルで魅力的な表情が生まれます。瞳の中に白抜きを入れる際は、練り消しゴムで軽く抜くと効果的です。

陰影で立体感を出すテクニック

リアルな鉛筆画に仕上げるには、陰影(明暗)のつけ方が非常に重要です。うさぎの丸みや立体感を出すには、光の位置を意識しながら、自然な影の描写を行う必要があります。このセクションでは、光と影の基本と応用について解説します。

光源の設定と影の描写

まずは光の方向を決めましょう。たとえば「左上からの光」と仮定した場合、右下に影が落ちる形になります。光が当たる面は明るく、影になる面はしっかりと鉛筆を寝かせて描くと自然なグラデーションが生まれます。

- 光源の方向を決めたら、描画全体で統一

- 影の境界は硬くせず、グラデーションでなじませる

- 毛の陰影は輪郭より内側に細かく入れる

明暗の強弱でメリハリをつける

うさぎの目元や耳の付け根、首回りは陰影がつきやすい部位です。鉛筆の濃さを変えながら描き分けることで、作品全体にリズムと深みが生まれます。

以下は明暗強弱のテクニック一覧です。

| 濃さ | 使用部位 | 鉛筆の種類 |

|---|---|---|

| 濃い | 目のまわり、耳の奥、影 | 4B~6B |

| 中間 | 頬、胴体の陰影 | 2B~B |

| 淡い | 光の当たる毛、鼻先 | H~HB |

練り消しゴムを使ったハイライト演出

立体感を出すために、「ハイライト(光が当たって白く光る部分)」を表現しましょう。練り消しゴムは細かい部分の明るさを調整するのに最適で、目の中や毛並みのきらめきに活用できます。

「描くだけでなく、“抜く”技術もリアル感の鍵です。」

毛並みをリアルに描くコツ

うさぎの魅力のひとつは、ふわふわと柔らかそうな毛並みです。鉛筆画では、この質感をどれだけリアルに表現できるかが大きなポイントとなります。このセクションでは、うさぎの毛並みを描くための観察・テクニック・道具使いを詳しく解説します。

毛の方向・構造を把握する

まず、毛の流れを理解しましょう。うさぎの毛は頭から尾に向かって流れるラインが基本です。顔の中央(鼻先)から左右に放射状に広がっていく部分もあるため、部位ごとの毛の方向を意識することが大切です。

- 顔:鼻から放射状に目・頬へ広がる

- 胴体:背骨に沿って左右に流れる

- 足・手:関節に沿って内外にカーブ

ベースとディテールの描き分け

リアルな毛並みには、「下地の質感」と「細かな毛」の描き分けが必要です。まず、全体に淡くグラファイトを載せて毛の下地を作り、上から細い線を重ねて密度と立体感を出します。

以下の表で描き分けの基本を確認しましょう。

| 描写段階 | 使用鉛筆 | 主な動き |

|---|---|---|

| ベース描写 | H〜HB | 横方向へ薄く均等に塗る |

| ディテール描写 | 2B〜4B | 毛の方向に沿って短い線を重ねる |

密度感のあるスケッチ方法

毛の密度を表すためには、描線の「本数」や「重なり」が重要です。特に耳の内側や首元など、密集した部分は緻密に描く必要があります。

「描くというより“乗せる”感覚で重ねると、柔らかな質感が生まれます」

描線が均一すぎると人工的に見えるため、強弱をつけて自然さを演出しましょう。

構図と背景との調和

うさぎの鉛筆画を一枚の完成作品として仕上げるには、構図や背景とのバランスにも気を配る必要があります。構図によってうさぎの可愛らしさや存在感が強調され、背景との調和によって物語性のある作品に仕上がります。

三分割法を用いた配置

構図を美しく見せるためにおすすめなのが、「三分割法」です。画面を縦横それぞれ3分割したラインの交点に、うさぎの目や顔を配置するとバランスよく見えます。

- 顔の中心は左上または右上の交点に

- 耳や視線の向きが画面外に向く場合、空間に余白を

- 背景の要素は中央を避け、視線誘導を意識

背景との線・トーン連携

うさぎ本体だけでなく、背景にも同様に線とトーンのバランスを加えることで、一体感が生まれます。背景がごちゃごちゃしすぎないよう、濃淡と線の太さを調整しましょう。

以下は背景描写と本体描写の連携ポイントです。

| 描写対象 | 線の太さ | トーン(濃淡) |

|---|---|---|

| うさぎ本体 | やや太め | 中〜濃 |

| 背景 | 細め | 薄〜中 |

ウサギと空間のバランス調整

背景を描く際は、空間との距離感を意識しましょう。遠くにある草や木は薄く描き、手前の要素には濃淡をつけて遠近感を出すのがコツです。

「主役はウサギ。背景は引き立て役として軽やかに。」

背景を描くことで画面が引き締まり、作品としての完成度も一気に高まります。

ポーズや動きを描く技術

うさぎの鉛筆画をより生き生きとしたものにするためには、動きやポーズの描写が欠かせません。静止した立ち姿だけでなく、跳ねている瞬間や伏せたポーズを描くことで、より多様な表現が可能となります。このセクションでは、基本的な動作パターンと、自然な動きを感じさせる線の引き方を解説します。

基本ポーズ(立ち・伏せ・跳ね)を理解

まずは、よく見られる基本ポーズを描き分けるための特徴を知ることが大切です。以下の表に代表的な3ポーズと描写のポイントをまとめました。

| ポーズ | 特徴 | 描写のコツ |

|---|---|---|

| 立ちポーズ | 耳を立てて後足で直立 | 重心を下に置き、安定感を意識 |

| 伏せポーズ | 前足を体の下に折りたたむ | 首元の凹凸と足の重なりを丁寧に描写 |

| 跳ねポーズ | 後足が伸びて空中に浮いた形 | しっぽと足の動きで浮遊感を出す |

関節・重心を観察するポイント

自然な動きを描くためには、関節の位置や重心の動きに注目する必要があります。うさぎは四肢に柔らかい関節を持ち、後足が発達しているため、ジャンプや走る動きがとても特徴的です。

- 前足の関節は比較的直線的に表現

- 後足の関節は大きくカーブを描く

- 伏せ姿勢では重心が胴体の真ん中に沈む

スケッチ時には、一度棒人間的なシルエットで骨格を把握してから、肉付けをしていくと安定感のあるポーズになります。

動きを感じさせる線表現

線を使って動きを表現する場合、スピード感・方向性・緊張感を考慮して描くことが大切です。特に跳ねるポーズでは、後足からしっぽ、耳までのラインがアーチ状になることで、ダイナミックな印象を演出できます。

「流れるような線と、動きに沿ったしなりが“生きている感”を出します」

うさぎ特有の瞬発的な動きを捉えるには、描く前にポーズを何度も観察することが重要です。

初心者向け簡単ステップ

「絵を描くのは苦手…」「うまく描けるか不安…」という初心者の方に向けて、うさぎ鉛筆画を気軽に始められるステップをご紹介します。鉛筆1本と紙があれば誰でもスタートできるので、気軽にトライしてみましょう!

鉛筆1本で描くラフスケッチ

まずは難しい道具を使わず、1本の鉛筆で全体をラフに描いてみましょう。輪郭や配置のバランスを確認しながら、軽い線でスケッチを行います。

吹き出し:最初は下手でOK! 形のアタリを取ることが第一歩。

必要に応じて練り消しで修正しながら、大まかなバランスを整えましょう。

仕上げまでの5ステップ解説

以下の5ステップで仕上げを目指します。

- ①輪郭と構図を取る(楕円や補助線活用)

- ②パーツを描き込む(目・鼻・耳など)

- ③陰影と明暗を加える(光源を意識)

- ④毛並みを描き重ねる(方向性に注意)

- ⑤全体の調整・背景を加える

これらを順番に進めていけば、初心者でも満足のいく仕上がりに近づきます。

失敗しない描き込みのコツ

仕上げ段階で失敗を防ぐには、「描きすぎず、描きすぎなさすぎず」のバランスが重要です。特に顔周りは丁寧に、毛の密度や線の方向を観察しながら、少しずつ描写を重ねていきましょう。

「濃く描くところと薄く残すところのメリハリが命」

迷った時は一歩引いて作品全体を眺めてみましょう。調整すべき箇所が客観的に見えてきます。

まとめ

うさぎの鉛筆画は、可愛らしさとリアルさの両立が求められる、描きごたえのある題材です。基本的な構造理解からはじまり、陰影のつけ方、毛並みの描写、構図の工夫などを順序立てて学ぶことで、より完成度の高い作品が描けるようになります。

本記事で紹介したポイントを実践すれば、初心者でも驚くほど上達できます。特に、光と影の表現や毛の流れを意識した描き込みを行うことで、より立体的で生命感あるうさぎのデッサンが完成します。ぜひ実際に鉛筆を手に取りながら、楽しんで描いてみてください。