デッサン初心者にとって、猫は一見複雑に見えるモチーフかもしれませんが、基本形に分解して捉えることで、誰でもスムーズに描けるようになります。

本記事では、丸や楕円などの図形からスタートする構造理解をはじめ、骨格の捉え方・顔の描き方・毛並みの表現方法など、段階を踏んで猫デッサンを習得できる構成になっています。

また、初心者でも無理なく取り組める短時間クロッキーや、表情豊かな猫を描くためのヒントも満載!

猫好きな方も、画力を伸ばしたい方も、このガイドでデッサンがもっと楽しく、もっと自由に!

猫の基本形を捉える方法

猫をリアルにデッサンするための第一歩は、複雑なパーツを単純化し、基本的な形としてとらえる力を養うことです。

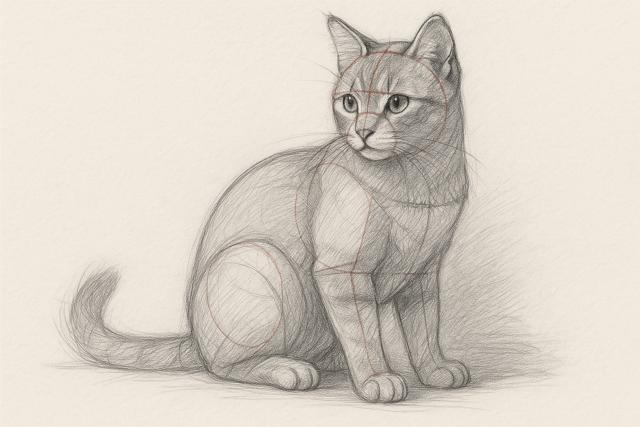

目に見える猫の姿は、柔らかく有機的なラインで構成されていますが、描く際には円や楕円、直線といったシンプルな図形に置き換えて捉えることで、バランスのとれたプロポーションが導き出せます。このセクションでは、猫を描くための「アタリのとり方」や「構造の分解」を段階的に解説していきます。

丸・楕円・三角形などシンプル図形で形を把握

最初に猫の全体像を把握するには、以下のような図形を用いて構造を簡略化すると効果的です。

- 頭部:ほぼ正円で捉える

- 胴体:やや傾斜のついた楕円

- 耳:左右対称の三角形

- しっぽ:しなるような曲線

こうした図形は、正確な輪郭を描くための“骨組み”となり、ポーズの違いにも柔軟に対応できます。特に初心者は、細部にこだわる前に大きな形を捉える訓練が不可欠です。

顔・体・手足・しっぽに分けて配置

猫を描く際には、全体を一度に仕上げようとせず、構造を部位ごとに分解する考え方が重要です。

| パーツ | 捉え方 |

|---|---|

| 顔 | 円と十字のガイドラインで配置 |

| 胴体 | 横倒しの楕円で、前傾・後傾も調整 |

| 手足 | 直線と丸で関節の動きを意識 |

| しっぽ | 動きの方向を示す自由曲線 |

こうした分解法を用いることで、バランスの良い構図が自然にとれるようになります。

十字ガイドで顔バランスを取る

猫の顔は、見た目以上にバランスをとるのが難しいパーツです。顔の中央に縦・横の線を引くことで、目・鼻・口の位置が安定し、違和感の少ない顔が描けます。

特に目の位置は、横線上に対称に配置することがポイントです。また、顔の縦ガイドに沿って鼻と口を描き、左右の頬や耳を配置することで、猫らしい自然な印象が出せます。

横顔用アタリの描き方

横顔を描くときは、楕円形をベースに顔のパーツを配置します。円の左端を鼻先、中央を目、上部を耳の起点とするなど、基準を設定することで描きやすくなります。

また、下顎のラインはややシャープに描くとリアリティが増します。特に鼻筋から口元へのラインをなめらかに繋げると、横顔特有の立体感が表現できます。

時間制限クロッキーで素早く形に慣れる

動きの多い猫を描くには、短時間で形を捉えるクロッキーの練習が効果的です。例えば次のように時間ごとの練習を取り入れてみましょう。

- 3分:全体のアタリのみ、ラフでOK

- 5分:輪郭線と各部位の比率を加える

- 10分:軽い陰影やしっぽの流れまで描き込む

毎日継続することで、形状の把握と手のスピードが身に付きます。

骨格を意識したデッサン手法

猫の自然な動きや美しいラインを描くためには、毛の上に隠れている骨格構造を理解することが欠かせません。このセクションでは、頭・胸・腰の3点から骨格を構成し、脚部の関節構造までを整理しながら、立体感のある猫のポーズが描ける技法を紹介します。

頭・胸・腰の位置を円で決める

猫の基本構造を支える「頭・胸・腰」の3点は、円で表すと視覚的に捉えやすくなります。

- 頭部:最も小さな円で表現、やや前傾

- 胸部:体の中心、胴体よりやや上に楕円

- 腰部:胸より小さめの円で後方に配置

この3点を軽い線で繋ぎ、背中のアーチを意識することで、猫の柔らかいラインが見えてきます。

前後肢の配置を正確に捉える

四肢は猫の動きや表情を作る上で重要な要素です。次のような構造を意識すると、自然な脚部が描けるようになります。

| 部位 | 構成要素 | 描き方のポイント |

|---|---|---|

| 前肢 | 肩甲骨 → 肘 → 手首 → 指 | 肘を後ろに折りたたむ構造を理解 |

| 後肢 | 骨盤 → 膝 → かかと → 足 | かかとが浮く構造を明確に描写 |

歩行時やジャンプの姿勢を描くときは、これらの角度や位置関係が非常に重要になります。

骨格を立体ブロックとして理解

円や線だけではなく、立体的な「ブロック」として骨格を捉えると、より空間的な構図が描けるようになります。頭部は球体、胴体は円柱や直方体、四肢は細い円柱で構成するイメージを持ちましょう。

このように立体感を持った設計図を頭の中に描いておくと、猫のポーズに角度がついても正確に対応できるようになります。

顔の描き方と表情の出し方

猫の魅力はその表情に凝縮されています。特に目や耳、鼻、口の配置は繊細であり、少しのズレが印象を大きく変えてしまいます。このセクションでは、ガイドラインの設定から目の描き方、さらには子猫と成猫の顔の違いまでを掘り下げて解説します。

正面顔のガイドライン設定

顔を正面から描く場合、まず円を描き、そこに縦と横のガイドラインを入れることでバランスがとりやすくなります。横線の高さで目の位置を、縦線の中央で鼻と口の軸を揃えます。

左右の耳もこのガイドを元に角度を調整し、首元をふくらませるように線を引くと、顔全体が自然に収まります。

目の位置やアーモンド形の描き方

猫の目はややつり上がったアーモンド型です。目頭と目尻の角度、そして黒目の位置で表情が大きく変わります。

- 目を中央寄りにすると集中した表情

- 左右に広げると幼く愛らしい印象

- 瞳孔を細くすると警戒・緊張感

- 瞳孔を大きくするとリラックス・信頼感

子猫と成猫の顔重心の違い

子猫の顔は目の位置が低めで、鼻が小さく、口がやや下寄りです。このため顔全体の重心が下部に集中し、丸く可愛い印象になります。一方、成猫は顔の輪郭が細く、目の位置も上がり、鼻も高くなることで、引き締まった印象を与えます。

描き分けのポイントは、以下の通りです:

- 子猫:目を大きく、下寄りに配置。口は小さめ。

- 成猫:目と鼻の距離を広めにとり、輪郭をシャープに。

陰影で立体感・毛並みを表現

猫の描写において、陰影は単なる明暗の違いを示すだけでなく、立体感や毛の流れ、奥行きといった要素を視覚的に伝えるための重要な要素です。このセクションでは、光源の考え方、反射光の活用、さらに毛並みを自然に見せるための陰影テクニックについて解説します。

光源を決めて下地陰影を描く

まずデッサンを始める前に、光源の方向を決めましょう。光がどこから当たるかによって、影の位置や強さが決まります。例えば右上から光が当たる設定で描く場合、左下に影が集中し、立体感が自然に生まれます。

陰影の描き方は以下の順序が効果的です:

- 明るい側の輪郭を薄く描く

- 影となる側は徐々に濃くなるグラデーションを意識

- 境界線を曖昧にすることで、自然な陰影になる

ハイライト部分は白く残すことが重要で、消しゴムで後から抜く方法も有効です。

反射光を取り入れて奥行きを演出

陰になっている部分のすべてが暗いわけではありません。地面や周囲の物体に反射した光がわずかに当たることによって生じる「反射光」は、影に奥行きを与えます。

たとえば猫の首の下など、直接光が当たらない場所でも、反射光によって柔らかな明るさが生まれます。これは練り消しゴムで軽くトーンを抜くことで再現できます。

反射光の描写があると、絵全体にリアルな空気感が生まれます。

クロスハッチングで毛流れを自然に描く

陰影と同時に毛の流れを表現するには、クロスハッチングという技法が役立ちます。これは複数の方向に細かい線を重ねることで、濃淡と質感の両方を同時に表現できる方法です。

コツとしては:

- 1層目は毛の流れに沿った線を細く均一に描く

- 2層目は交差する角度で柔らかく重ねる

- 3層目以降は毛の立体感を補うように調整

特に首元や背中など、筋肉や骨が浮き出やすい部位では、線の密度をコントロールすることで自然な立体感が生まれます。

毛並みや質感の描き分け

猫には短毛種・長毛種といったさまざまな種類があり、それぞれ毛の流れや質感も異なります。このセクションでは、毛の方向や密度を正確に捉え、質感の差を視覚的に伝える方法と、描き分けに必要な道具の使い方について紹介します。

毛の方向に逆らうV字線表現

毛並みの表現では、流れに沿って線を描くだけでなく、意図的に流れに「逆らう線」を加えることで、毛束のボリューム感が出せます。特に首の周りや背中など、毛が逆立って見える部位では、V字型の線でボリュームを表現しましょう。

一方向の線だけではなく、毛の生え際や立ち上がりに逆流線を加えることで、立体感や動きがより鮮明になります。

練り消しゴムやミリペンを活用

鉛筆だけで質感を描き分けるのには限界があります。以下の道具を使うと、細部まで表現しやすくなります。

| 道具 | 用途 |

|---|---|

| 練り消しゴム | 毛のハイライト部分のトーン調整に最適 |

| ミリペン | ひげや目の周りの細い毛をシャープに表現 |

| 綿棒/ティッシュ | ぼかしや柔らかい毛の表現に有効 |

これらを使い分けることで、一本調子にならない毛並み描写が可能になります。

長毛/短毛の描き分けテクニック

毛の長さによって描く線の太さや密度を変えることで、猫の種類や印象を描き分けることができます。

- 短毛:短く密な線で滑らかに

- 長毛:毛の方向に沿って長い線を軽く流す

- 毛束:流れに沿った太めのV字線を加えると立体感が出る

また、長毛種のしっぽや胸毛などは線の間隔をあえて広めに取ることで、ふわっとした空気感が伝わります。

初心者向け効果的な練習法

デッサンは継続することで確実に上達しますが、特に「猫」という動きの多いモチーフを描くには、効果的な練習方法を知っておくことが重要です。このセクションでは、時間制限付きスケッチ、過去作品との比較による分析、プロ作品の模写による学習という3つの軸で、初心者でも続けられるトレーニング法を紹介します。

短時間スケッチ(3〜10分)を習慣化

短時間で形をとる練習は、観察力とスピードの両方を鍛えることができます。以下はおすすめの時間別スケッチです。

- 3分:ポーズのアタリを素早くとる

- 5分:手足やしっぽを加えてシルエットを整える

- 10分:軽い陰影や耳・顔の輪郭を描き足す

このようなスケッチを日常的に続けることで、猫の動きやフォルムに対する直感的理解が深まります。

過去作品との比較で成長確認

描いた作品は捨てずに取っておき、定期的に見返してみましょう。1週間前・1か月前の作品と比べると、自分の課題や成長がはっきり見えるはずです。

たとえば、「以前は耳が大きすぎた」「今はしっぽの流れが自然に描けるようになった」など、自己分析を通して新たな目標を設定することができます。

プロ作品の模写で学ぶ

プロのデッサン作品を模写することは、上達の近道です。注意すべきは、ただ真似るだけでなく「なぜこの線なのか?」「どこを強調しているのか?」を考えながら描くこと。

また、模写する際は以下の順序で進めると効果的です:

- 全体のアタリをとる

- 主線を忠実に追う

- 陰影の構成を観察しながら再現

こうしたトレーニングを繰り返すことで、自分の絵にも自然と表現力が加わっていきます。

まとめ

猫のデッサンを上達させるためには、まずシンプルな図形を使って全体の構造を捉えることが重要です。顔や体のパーツごとの位置関係を意識し、骨格を立体的に捉えることで自然なポーズが描けるようになります。

さらに、陰影や毛並みを工夫して描くことで立体感や柔らかさが表現され、猫らしい魅力が引き立ちます。初めは難しく感じるかもしれませんが、時間制限付きのクロッキーやプロの模写など、少しずつ習慣化することで着実に上達していきます。猫の個性を引き出す楽しさを感じながら、日々の練習に取り組んでいきましょう。